常玉

南朝画家陆探微的“秀骨清像”概括了六朝时期文人士大夫的美学风骨,古人创造“造像”一词体现一种民族文化对外来文化的深切把握,也预示着其必然会被原文化重新塑造。

20世纪初的中国拥抱西方与历史情境迥异,但改造的结果是相同的。与1919年赴欧洲寻求革新中国画途径的徐悲鸿、林风眠抱负相异,常玉(San Yu,1901-1966)一生创作并终老在巴黎的蒙巴拿斯。西方学者苏立文认为:“巴黎总是吸引着那些最杰出的艺术家们,而且还让他们为了这样一个职业艰难的生活,常玉就是其中之一。”作为“巴黎画派”的一员,常玉以其简约风格的水墨和油画频繁参加巴黎秋季沙龙、独立沙龙和法国最高级别的杜勒里沙龙(Salon des Tuileries)展,1932年凭借《陶潜诗集》的版画插图和这一时期的艺术贡献入选《法国艺术家大词典》,得到法国主流社会认可。但由于孤傲的文人个性而落魄终生,他体验中西文化交融与碰撞中遭遇的思想阵痛和对现代都市文化的理解,以及反叛和创造精神对于今天仍有示范性的影响。常玉用看似叛逆的方式继承着传统文化的根脉,他的艺术从未中断中国传统美学的精神,而恰是这种“东方情调”使他能够饮誉西方。常玉的东方传统精神与西方酒神文化两种品质自然融为一体,其运用现代诗意语言描绘的山水草木、花卉果实、人体、动物风景是具有生命力的。

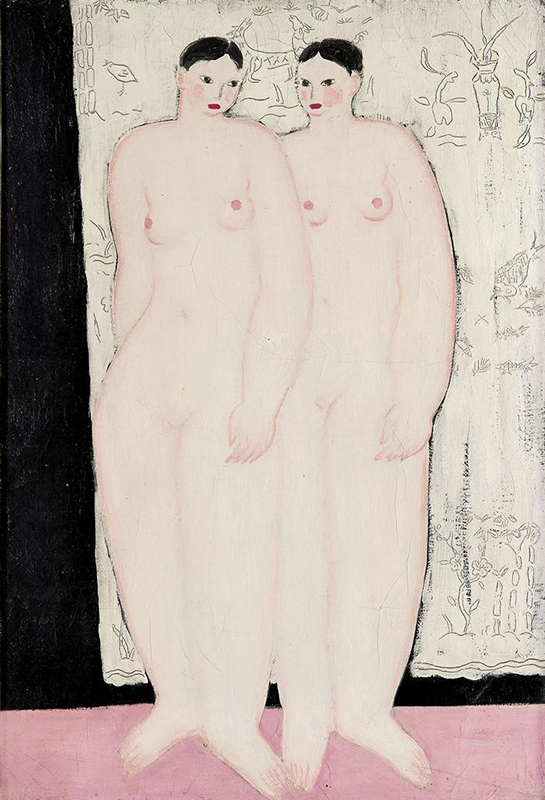

常玉-帘前双姝-油彩画布-73×50cm-约1929年

一方面接受西方酒神文化的滋养。波德莱尔在《巴黎的忧郁》中预示着现代城市中的“乡愁”主题,而生活在乡愁中的常玉孤傲、固执。张大千说:“他是最早留学法国的画家,有中国的马蒂斯的称号,他的资格比赵无极要老得多了,只是脾气特别古怪。”虽然他外表孤傲、敏感,但内心充满对生活的热爱,他常对树讲话,有时会放音乐给植物听。他也喜欢静静地观察小动物,甚至花几个小时去写一篇关于动物的故事。吴冠中评价道:“他作品中流淌的偏偏是母土的情愫,被深深掩埋的乡愁化作了他艺术的种子,他属于怀乡文学的范畴。”常玉赴法时期正值欧洲一战后受到享乐主义思潮的冲击,波希米亚成为自由、开放自我生活方式的代名词。好友王季冈说“他的生活可谓丰富多彩,对朋友也很友善,偶尔还会抽抽鸦片。”常玉将自己置入波希米亚式状态中彻底体验生活,用手中“造梦”实现内心的“寻梦”。吴冠中评价他的创作之源:“粉红色的迷梦使人坠入素白的宣纸上浑染的淡淡墨痕中。无疑,故国的宣纸哺育过少年常玉,这是终生不会消去的母亲的奶的馨香。”在巴黎遭遇乡愁的不仅有来自东方的常玉、藤田嗣治,还有来自意大利的犹太裔莫迪里阿尼和立陶宛的苏丁等。当时蒙巴拿斯大约有一半人拥有莫迪里阿尼的作品,因为他不是以画换酒喝,就是慷慨地将作品免费送人。与莫迪里阿尼相似,中国才子常玉对朋友或者索画的人(画商除外)向来慷慨大方。晚年,他选择与莫迪里阿尼和苏丁一样远离巴黎喧闹寻找自身情感的栖息地。那是“剪不断,理还乱”的浓浓乡愁下的孤寂与落寞。

常玉-斜倚裸女-油画-57×72 CM-1950年

常玉在巴黎波希米亚式的生活,无论在“粉色时期”创作的“粉红裸女”系列,还是在“黑色时期”创作的“曲腿裸女”系列,均表现出波德莱尔倡导的现代性精神的首要标志,即“酒醉的昏迷状态”和“创造的冒险精神”相结合的特质。尼采崇尚酒神精神,肯定艺术本质上是一种“醉”,同时肯定性欲和情欲的作用。常玉30年代的生活和艺术作风让人印象深刻,那充满肉欲的人体画作采用活的线条、艳丽的色彩,抒写被赞美的女人。二战前后,西方社会的快速发展带来了巨大变化,在这段“黑色时期”他喜爱在青花盆上题“万物静观皆自得,四时佳兴与人同”的诗词,此均抹不去其浓浓的思乡之情。

常玉-五裸女120×175cm-纤维板油画-1950年代

另一方面接受东方传统精神的熏陶。宋明理学中程颢曾有“闲来无事不从容,睡觉东窗日已红。万物静观皆自得,四时佳兴与人同”的名句。常玉早年在巴黎不为生计操心,日子过得自在。徐志摩在《巴黎的鳞爪》中写道“他照例不过正午不起身,不近天亮不上床的一位先生(常玉)”。静观万物,用心灵去感应、体验自然的乐趣,四季中均能感受到美。天地万物的规则其实是一个道理,即将思想的变换融入其中,在体认天地宇宙之大的同时,反观自己的渺小,了解天地与我共存、与我为“一”的大生命,将宇宙与自己融为一体。常玉1930年代所作的《陶潜诗集》版画山水插图,可以说是与陶潜神交后的一次“记录”。晋陶潜的诗歌中充溢着对传统文人隐士般的生存美学的赞美,其田园诗歌闲适、淡泊:“环堵萧然,不蔽风雨。短褐穿结,箪瓢屡空,晏如也。”陶潜似乎并不在乎自身的遭遇,朋友送来好酒必痛饮几天,饮酒赋诗以明心志。常玉早年不与画商合作,后期一贫如洗,甚至面临从邻居“借”酒招待客人的窘境,他正是在“借物喻己”的动物风景画中,与陶潜的诗作《咏贫士七首》相与唱和。“万族各有托、孤云独无依。暖暖空中灭,何时见余辉。朝霞开宿雾,众鸟相与飞。迟迟出林翮,未夕复来归。量力守故辙,岂不寒与饥?知音苟不存,已矣何所悲。”陶潜将自己比喻为天边的一朵孤云、一只孤鸟。陶潜隐居在穷山僻壤之间,高更在塔希提岛自我精神放逐,常玉栖身在蒙巴拿斯的陋舍中追寻心灵的巴别塔。正如晚年贫穷与孤独的常玉给达昂的信中所写:“那是只极小的象……在一望无垠的沙漠中奔驰……他用手指点着这只动物说:‘这就是我’。这不仅仅是以物喻人,而是他发出‘我们是谁、从哪里来、到哪里去’的哲学命题意义上的疑问。”

常玉一生在自觉传递中国艺术生命精神,在田园式生活中找到人生快乐和心灵慰藉,在自然中找寻艺术的“法则”。

常玉-孤独的象-油画-1966年

- 中国书法里的美学思想 2017-01-10

- 独与天地精神往来——杨晓阳的绘画实践与美学构想 2016-11-14

- 谢赫“经营位置”对于中国山水画及画论的影响 2017-01-09

- 王朝闻先生二、三事 ——略及王朝闻先生的美学思想 2017-01-10

- “艺术史之父”——读G.W.F.黑格尔(1770—1831)的《美学讲演录》 2016-11-22

- “艺术史之父”——读G.W.F.黑格尔(1770—1831)的《美学讲演录》 2016-11-22

- 独与天地精神往来 ——杨晓阳的绘画实践与美学构想 2016-11-23

- 中国绘画美学的奠基者 ——试论荆浩对中国绘画美学的贡献 2016-12-21

- 德国启蒙运动中的美学思想——鲍姆嘉通,文克尔曼和莱辛等 2016-12-22

- 法国新古典主义的美学思想 2016-12-22