摘要:公共艺术的核心问题不是艺术所采用的形式问题,而是艺术与公共生活的关系问题,正是这种关系导致了文艺复兴时期佛罗伦萨造型艺术的繁荣。佛罗伦萨市民在情感上的地方主义和个人生活方式上的集体主义,有利于艺术活动。城市本身、公共建筑和雕塑,以及大型绘画在这样一种公共氛围中得到了发展的机遇,它们成为公共交往的手段与表征,成为集体意志与情感的表达,正是这种功能催生了现代公共艺术的“原型”。

艺术公共性的“原型”——文艺复兴时期佛罗伦萨的艺术与公共生活

刘旭光

在过去500年的任何一天,任何一个走进佛罗伦萨的人,都会被无处不在的艺术所震撼,不仅仅是因为它们的美,而是因为它们就在眼前!乔托塔楼、吉贝尔蒂的天堂之门,多那太罗、米开朗琪罗、切里尼……,特别是兰齐敞廊和元老宫前,以及每一座教堂的外部与内部的不可胜数的“艺术”,整个城市就是一座美术馆,是打开了的“文艺复兴”。艺术就这样毫无遮拦的,绝不阻隔的呈现在每一个观看者面前。

这体现着艺术在那个时代的功能,艺术家不是为表现自己而创作,而是为某个社会群体,作品所反映出的精神与情感超越于个人之上,是一种集体意志或者价值观的表达。这个“集体”在文艺复兴时代可以是:城邦、行会、家族、兄弟会、同乡会、修会、政党……,或者可以说,除了一小部分肖像画,没有别的艺术是为“个人”的。这与我们的时代不同,自浪漫主义时代以来,艺术家按自己的趣味进行创作,而艺术收藏家与欣赏者按自己的趣味收购艺术品,个人及其自由是人们面对艺术作品时的基本出发点。但是自文艺复兴以来,艺术作品就是一种社会存在,艺术作品承担着必要的社会功能,满足着某种社会需要。这种需要首先是公众之间的交往需要:艺术是个人与个人之间,集体与集体之间,机构与个人之间进行交往的手段与通道;其次也是公共的集体意志的体现,这种为公众而创作的艺术在当代的名称叫做“公共艺术”。

所谓“公共艺术”,顾名思义,就是将艺术空间与公共空间结合起来的艺术形式,这种艺术直接呈现给公众,表现一种集体意志、观念与情趣。公共艺术所关系到的不仅仅是“艺术”问题,更是“公共”的问题。公共性在两个层面上要求着艺术:首先,艺术家不是为个人情趣进行创作,彰显个性并不是他的创作的主要目的,一种群体性的观念先于“个性”要求着艺术家的创作,艺术家必须理解这个群体,并且在艺术作品中实现这个群体的某种目的,一个公共艺术家必须把集体意志置于个人的个性与审美趣味之前;其次,观众对于公共艺术的要求不仅仅是美学要求,观众首先关注的是作品是否体现着自身所属的群体的意志,或者追问作品体现着什么样的意志?谁的意志?而后才是审美问题。

而“公共空间”这个概念,把“空间”这种社会交往的客观条件与社会群体的公共存在结合起来,指称所有能够使得社会群体甚至是群体间的交往得以可能的空间条件,也是群体意志得以展现的空间条件。按当代的空间理论,公共空间可由几个不同层次来加以划分:(1)物理的公共空间。(2)社会的公共空间。(3)象征性的公共空间。第一种关注的是它的现实存在;第二种关注的是交往得以成为可能的诸种社会条件,无论是制度或者规范意义上的“可交往性”,还是交往之发生的现实的“社会条件”;第三种关注的是由普遍交往所发生从而形成的“氛围”,或者说,“普遍交往”本身。三种公共空间相互渗透,并不截然分开。

只要艺术在无论哪种公共空间中承担起“交往”的功能,它就是公共性的。“公共艺术”本身是艺术问题,但是又不囿于艺术问题,“公共性”才是公共艺术的本质,公共艺术又同“公众趣味”的审美问题直接相关。按照当代人的狭隘观念,公共艺术都是“按照现代主义艺术原则与美学理论构建而来的矛盾修饰法”①,并逐渐拓展到当代的艺术疆域之中。实际上看看佛罗伦萨人在文艺复兴时期创作的艺术,我们就会发现,根本不是“现代主义艺术原则”问题,而是艺术与生活的关系问题。自十九世纪以来,艺术越来越私人化了,而且艺术与生活的距离越来越远,只有在美术馆与博物馆中,观众才可能在一定的距离约束下观看艺术。公共艺术的提出,就是想让艺术以“公共性”超出艺术界的小圈子,超出了美术馆的封闭空间,重新走进公众生活,而这就必然与公众趣味产生联系。从文化考古的角度来说,文艺复兴时期的佛罗伦萨以它自身的方式实现了这种二十世纪的理想,而且是以“古典”形式。

因此,公共艺术的核心问题不是艺术所采用的形式问题,而是艺术与公共生活的关系问题,正是这种关系导致了文艺复兴时期佛罗伦萨造型艺术创作的繁荣,而这些艺术实际上是现代艺术公共性的“原型”。

一、文艺复兴时期佛罗伦萨的“公共生活”与艺术生产

需要从一个政治“事件”说起。1402年是一个伟大的年代,伏尔泰称之为“世界史上最伟大的纪元之一”,的确,一个新的艺术时代开始了。那一年,米兰大公国的专制君主吉安加利亚佐·维斯孔蒂(Giangaleazzo Visconti)围攻佛罗伦萨,造成了佛罗伦萨城的一场重大的政治危机。在这场危机中,佛罗伦萨的自由共和政体受到了考验,佛罗伦萨的爱国主义情感被激起,对于自由的热爱与保卫自由的决心使得城市市民团结在一起,在一批具有自由意识,并且热爱共和政体的人文主义者的带领下,进行了卓绝的抵抗,抵抗在军事上不成功,然而命运女神垂青了佛罗伦萨,就在佛罗伦萨不可再支撑下去的时刻,吉安加利亚佐·维斯孔蒂却因为突发的疾病而死亡,危机戏剧性的化解了。而在这一过程中,按照历史学家的看法,佛罗伦萨人民变得更加明确地意识到自己的共和政治的传统,并产生了对有助于这个政治传统和道德准则的,从古典时代流传下来的古典文化的兴趣。而这个危机仅仅是15世纪前三十年佛罗伦萨遭遇的诸种政治危机中的一个。

在这一过程中,佛罗伦萨的文化产生了一个飞跃式的变化:由萨琉塔蒂和布鲁尼完成了拉丁散文(letter)的复兴,同时开创了人文主义的俗语的历史学著作,特别是佛罗伦萨城市史的撰写;在建筑领域,布鲁内莱斯基完成了古典建筑艺术的复兴;多那太罗开始在雕塑领域创造新风格;马萨乔开始创作具有文艺复兴风格的绘画,初期(early)文艺复兴上演了华丽的一章。而这一创造新文化的过程恰恰与佛罗伦萨自由共和政体的危机相一致。这引起了历史学家和艺术史家的极大的兴趣,著名的文艺复兴史家汉斯·巴隆认为,在长期的战事中,佛罗伦萨的领袖们将人民聚集在一起,把他们与维斯孔蒂的战争描述为自由的共和制与暴虐的君主制之间的战争,是古希腊、罗马共和国的理想与罗马帝国、中世纪王国的理想之间的战争。巴隆指出,佛罗伦萨处于危机的时刻,正是早期文艺复兴主要人物登场亮相的时刻,这些人就包括吉贝尔蒂(Ghiberti)、多纳泰罗(Donatello)、马索里诺(Masolino)和布鲁莱契斯基(Brunelleschi)。他们的头脑中充满了共和主义的意识形态,而文艺复兴的思想正是从这群人出发逐渐成为主流②。

持续的军事冲突造成了佛罗伦萨国家内部的行政体系的完善化,而军事的斗争与意识形态上的斗争,特别是政治的诸种政策的宣传,城市自我形象的宣传,都需要艺术的参与,而一种具有新风格的,体现出公共性质的新艺术应运而生了。

在一系列的冲突中,佛罗伦萨把它自身视为“自由”的代表与捍卫者,视为罗马共和体制的继承者,每一次胜利或者说侥幸的逃脱都被视作“自由”的胜利,而每一次胜利都需要宣传,这就产生了对公共艺术的需要。而这种需要体现着佛罗伦萨的城邦政治与他们的艺术生产之间的联系。城市的政治生活使得城市成为一个文化共同体,这个共同体需要一种形式表达自己的集体感、价值观与荣誉感,这个时候,艺术作品,甚至城市本身就成了这种表达的最有效的手段,城市公共空间的建构,美的艺术的生产,都构成了城市这个文化共同体对艺术的需要③。

文艺复兴时期佛罗伦萨的政治形态非常特殊。佛罗伦萨的政治制度可以简称为“城市共和国”,这种政治体现源于11世纪的欧洲城市中的“公社”的兴起。从11世纪开始,在伦巴底和托斯卡尼的高度城市化了的地区,城镇成为政治活动的中心。城市从封建和教会领主手中夺得自治,并最后得以统治郊区农村。在政治体制上这一发展过程的特点是“公社”的兴起。它最初只是城镇居民为保护自己利益而组织起来的私人联合团体。这种市民团体体现出了极高的效率和对于城市的“主人翁精神”,这些团体热爱城市,并且乐于发展城市,因此公社比主教、伯爵更能有效地管理城市,它在经济、社会求助、军事自卫、公共事务管理等方面都体现出了政治所应当具有的人民性,公社的存在完全是为市民的,因此它比封建政权具有更为广阔的政治基础。这些公社政府是自从罗马时代以来,第一个得到了意大利城镇居民忠心和信任的世俗政治机构,它的存在使得城市赢得了民众对于城市本身的热爱。

城市公社这种政治形式的出现与成熟使得城市内的社会生活,特别是政治活动产生了重大变化,中世纪时期简单而静止的城堡生活被一种丰富多彩,甚至波涛汹涌的城市共和国的社会生活所取代,城市内部孕育出繁多的社会群体,而这些社会群体之间的冲突与融合,构成了城市共和国社会生活的主旋律。每一个人都归属于一个或多个社会群体,人们不是以自我的方式参与到城市生活中,而是作为某个集体的代表而成为城市政治生活的一部分,在我们的时代,每一个城市人几乎像“单子”一样存在,个体的自由与独立使得他最倾向与集体保持一种两不妨碍的距离,集体生活并不是城市生活的主流,特别是后现代的大都市中。而文艺复兴初期的城市完全是属于诸种集体的城市,正是这种集体生活决定了佛罗伦萨城市艺术的公共性质。构成集体的纽带可以是经济利益,可以是共同的信仰,也可以是血缘、行业、居住区,等等。

佛罗伦萨社会生活中的“集体”主要由以下几种形态:一、政府。由代表着城镇选民的立法大会和负责行政管理的执行委员会构成,两个委员会具有鲜明的民众化(Popol,波波洛)特点。二、行会。它实际上是城市共和国的基本政治单位,一切个人只有作为行会的代表才可能参与到城市政治中去。三、党派。佛罗伦萨的政治生活还有超越阶级的利益集团,一方是新教皇的资产阶级集团,叫作“归尔夫派”;另一方是拥护神圣罗马帝国皇帝的“齐伯林派”,两方面的冲突构成了佛罗伦萨政治生活的主旋律。第四,当然是教会。尽管在城邦中教会丧失了政治与经济的主导权,但它仍然是十四、十五世纪社会生活中影响力最大的一种社会组织,人们对于信仰仍然执着。

除以上之外,佛罗伦萨还有一股强大的政治与文化势力——家族。在整个文艺复兴时期,家族始终是佛罗伦萨社会生活中的基本核心,存在于家族成员之间的联系,是这个城市的社会结构中最强有力的纽带。家族是以血统关系为基础而结成的社会单位,家族在佛罗伦萨的经济与政治生活中具有强大的影响力。

还有一种民众基础广泛的集体形式——兄弟会。兄弟会首先是一个市民的宗教组织,但在实际的社会生活中却是市民集会的一种形式。在文艺复兴初期的佛罗伦萨,即便在宗教领域,个人也是以集体的形式参与到宗教活动中的。“兄弟会”构成了市民最基本的集体生活。兄弟会的宗教活动,一方面满足了广大世俗民众的宗教热情;另一方面,也为居民的交往和娱乐提供了机会和场所。

从文艺复兴时期的艺术赞助来看,这些集体是最主要的艺术赞助者和艺术品的消费者,每一个集体都需要一种形式来表达自己的立场与观念,需要建构出一种“公共形象”,艺术承担起了这一职能,即公共交往与展示的功能。城市的市民性质使得城市居民对于城市有一种归属感,一种主人翁意识,这构成了他们捍卫城市自由,捍卫城市荣誉的源动力。市民们以城市为荣,并且由于对城市的认同,藉城市的富庶与美好而来的自豪感与荣耀感,形成了城市市民所具有“地方主义”,这种情感上的地方主义极大地影响着城市的规划,城市的公共建设和城市的美化,特别是城市造型艺术的生产。城市的集体式的生活与集团化政治对于文化的影响也极为深刻,集体的意志与精神需要一种感性化的方式来表现,需要集体的仪式与庆典活动来彰显,结果这构成了最现实的艺术赞助的动因,特别是由于用艺术来彰显集体的意志与精神,这有力地推动了艺术的公共性,或者,强化了艺术的公共性的一面。同时,造型艺术本质上是一种顶级奢侈品,没有集体的经济力量,普遍的艺术赞助是不可能的。因此,艺术作品的最重要的赞助人,收购者与订货人,甚至是消费者,是政府、行会、家族、教会、兄弟会等集体。集体借助于赞助艺术,以及对于艺术的所有权,介入城市公共生活,这是那个时代人们需要艺术的最主要的原因。1402年之后的繁荣正是这样一种“介入”的体现,艺术在这个事件中成为表现“集体意志”的最主要的手段,并且成为文化的地方主义最主要的表现手段。

总体说来,佛罗伦萨市民在情感上的地方主义和个人生活方式上的集体主义,有利于艺术,特别是公共艺术的发展,城市本身、公共建筑和雕塑,以及大型壁画在这样一种公共氛围中得到了发展的机遇,这种氛围实际上成就了佛罗伦萨的艺术繁荣。

二、作为公共艺术品的“城市”——佛罗伦萨的城市规划与城市建筑

首先看佛罗伦萨的城市建设。城市本身就是一件艺术作品,而这件艺术品的产生,特别是它的“美”,凝结着市民的集体意志和城市的集体性格。

自从但丁的时代以来,公社政府的建设方案都把美化佛罗伦萨市容作为首要任务。城市的“美”不仅仅是一种视觉愉悦的目的,更重要的是,这种“美”被波波洛政府视为自由城市之成功的外在显现,营造一座令人赞叹的“美的城市”,让这座城市成为市民引以为豪的家园,也让这座城市成为其它城市仰慕的对象与模仿的楷模,藉此,城市波波洛政府获得了一种意识形态上的自信并且视自身为时代文化先进性的代表。这种自信与自豪在15世纪初的佛罗伦萨非常明显,特别是城市独立在十五世纪前三十年的危机之中和之后。

1403年至1404年,人文主义者,同时也是市政会议秘书长布鲁尼(Bruni)撰写了《佛罗伦萨共和国史》,并且写了一篇题为《佛罗伦萨颂》的托斯卡那语的散文作品,这篇颂是当时许多佛罗伦萨城市颂歌中最具代表性的一篇。这篇颂歌赞颂了佛罗伦萨的城市政府、市民、法律、城市清洁、城市管理,等等。最有趣的是对城市之“美”的赞颂,实际上是这篇颂歌中最自信也最着笔墨的地方——一种基于庄严形式、质量意识、精致感觉,以及一种源自生活体验的,对家园的自豪与热爱结合在一起,使得文章成为一篇名副其实的“颂”。

世上还有比佛罗伦萨更辉煌和壮观的建筑吗?……全能的上帝啊,在佛罗伦萨有那么多的建筑,那么卓越的建筑!这些建筑实实在在地反映出它们的建造者是伟大的天才,居住在其中的人们该有多么幸福啊。④

对于伟大天才的赞美和卓越建筑的歌颂,实际上是所有赞美佛罗伦萨文章的主旋律,这是文化地方主义的根源,也是政治地方主义的基础,当然,佛罗伦萨人有权书写这种赞歌,他们拥有当时最美的城市和最华丽的建筑,当然,他们还有最优雅与奢华的生活:

居民住宅的结构和装饰非常华丽:还有什么景象能比这里的门庭、大厅、道路、宴会厅等房间更令人愉悦、更美丽吗?……在这些生活区,你会发现用优质家具和金银装饰起来的美丽的房间,这些房间悬挂着锦缎,地上铺着贵重的地毯……

……在佛罗伦萨的建筑城墙之内,有着和外部同样辉煌的装饰;没有哪条街道经过特别的装饰,然而每个街区都分享着城市的美丽。因此,正如血液流遍全身一样,如此优秀的建筑和装饰遍布于整个城市。⑤

对于城市的规划与美化除了政治上的考量之外,还具有独特的意义。城市思想家芒福德在他的《城市文化》一书中描述了中世纪城市在听觉、嗅觉和视觉等方面给人的愉悦之后,说了这样一段话:“这种耳濡目染的感官熏陶教育,是日后全部高级教育的形式的源泉和基础。设想,如果日常生活中存在这种熏陶,一个社会就不需要再安排审美课程;而如果缺少这种熏陶,那么即使安排了这种课程,也多是无益的;口头的说教无法替代生动真实的感官享受,缺乏了就无以疗救,……城市环境比正规学校更发挥经常性的作用。”⑥而佛罗伦萨城的美化运动实际上体现出审美教育的功能,城市的“美”直接熔铸着市民的感官与感性,塑造着市民的形式感与美感,最后塑造市民的心灵。

在创作“城市”这一艺术作品的时候,公共意志借助于公社政府得到贯彻与落实,关于城市的美化是以政府法令的形式展开,个体在这一过程中必须服从公共意志,漫长的城市建筑过程一定是一个饱含争议的过程,有太多的个体利益会在这一过程中受到损害:拆迁、重建、满足市政府对于建筑形式的要求,必须由个人承担的建筑成本,等等,但就佛罗伦萨的市容来看,城市政府和公共意志最终战胜了个人利益,“城市形象”作为一种权威与终极目标使得所有个体服从政府的规划与安排。这是集体主义的胜利,也是地方主义的胜利。

在这一过程中,一切都是以法令的形式完成的,立法的过程虽然是一个被上层权贵左右的过程,但这些法令之所以能够被落实,是因为这些法令为广大市民所接受,这种法的精神是城市精神的灵魂,而这种灵魂正是公共艺术想要去表达的对象之一。

佛罗伦萨的城市建筑,无论是宗教建筑、市政建筑,还是家族建筑,都体现着公共性。

佛罗伦萨的大教堂是一个值得分析的案例,建筑艺术的公共性和公共建筑对于城市文化的意义最为集中地体现出来。佛罗伦萨的大教堂全名叫百花圣母玛丽亚大教堂,最初是一座叫圣瑞帕拉塔(Santa Reparata)的小教堂,13世纪后半叶佛罗伦萨城市政府觉得它太小也太粗陋了一些,于是在1293年决定重修这座建筑,1294年正式奠基。市政府为大教堂的修建发布了公告,公告强调教堂要与“佛罗伦萨的众多市民的意志结合而成的高贵的心灵相一致”。之所以要建造这样一座大教堂除了要让教堂成为市民精神的表现与城市形象的代表之外,还有一层意味,13世纪中后期佛罗伦萨的死敌比萨城修建了一座辉煌的教堂,这刺激了佛罗伦萨的市民,必须建出一座比比萨人的教堂更辉煌的教堂,这才能彰显佛罗伦萨的气度与文化上的先进,多少有点狭隘的地方主义与文化沙文主义!

出人意料的是,这项工程竟进行了140余年!大教堂的建造是佛罗伦萨最为雄心勃勃的大工程,它一直占据着市政当局与数代市民的心思情怀和他们的财源物力。虽然是“教堂”,但大教堂的修建首先是民用市政工程,不归教会经营,公社政府提供了绝大部分资金,并委托毛织业行会实际督办。该行会从其成员中指派一个任期六月的“工作组”(opera)以监督工程进行。工作组经常从有专业知识的市民——建筑师、雕刻家、画家、金银工艺师——征求意见,偶尔也编出一份建造方案听取民众意见,或组织一次公民投票以邀请“城市每一市民,不分行业贵贱”参与其事。这个工程是佛罗伦萨城最为自豪的地方,教堂的大圆顶成为佛罗伦萨的地标,并且重塑了佛罗伦萨的天际线。更为重要的是,如此宏伟工程的完成,意味着城市的伟大、上帝的青睐与人杰地灵!这座建筑强化了,或者说煽起了佛罗伦萨人情感上的地方主义和政治上的沙文主义。虽然大教堂的建造工程缓慢,但这个工程本身却激励了市政当局为这个佛罗伦萨伟大的象征提供更加辉煌的装修和吸引人的环境。为了使大教堂便于观赏,周围的建筑物都被拆除,相连的大道也被展宽至七十英尺,“这样就可以使大教堂为美丽宽阔的街道环绕,使佛罗伦萨市民益感光彩与便利”⑦。

对于教堂建设来说,本来应当是以宗教的目的为核心,而不是以公众的意志为目的,但在佛罗伦萨的城市建设中,建教堂实际上是公共意志进行表达的一种方式,教堂是作为公共空间而被建构了,之所以要修建圣母百花大教堂如此规模的教堂,目的是为了装下佛罗伦萨整个城市的人⑧,这显然是一种民主政治的需要,而不是宗教需要。

佛罗伦萨的宗教建筑有明显的世俗化倾向,个人的信念与要求,家族的声望与利益利用资本,跻身于神的殿堂,这究竟是一种篡妄与僭越,还是一种虔敬与慈善?由于教堂内部的礼拜堂实际上私人化了,教堂内又有许多私人墓穴,因此教堂变成了一个奇怪的地方:它首先是神性的宗教活动场所,而后又是公众的集会场所,同时还是一个个小集团的聚合之地(教堂内的诸种礼拜堂往往分属于各家族、行会或兄弟会等团体),教堂除了它的神性,实际上是真正意义上的公共空间,是公众交往的场所,同时也是个人的舞台。

除了大教堂和市政建筑,从十五世纪开始,佛罗伦萨私人宫室建筑大规模展开。这些十五世纪宫室大约有二十余所留存至今,如美第奇宫、彼蒂宫和卢西莱依宫。

宫室,佛罗伦萨人通常称为“帕拉齐”意即“宫殿”。但真正意义上的宫殿在15世纪40至70年代才开始兴建。宫殿一般需要投入一个人一半甚至三分之二的财富,整个家族住在一个宫殿里,它是家族的名望、传统以及世系绵延的体现。亚里士多德在其《尼各马可伦理学》一书中,对财富是肯定的,他认为明智地使用钱财可使人伟大,使人赢得声望与美名。小普林尼特别运用这一观点来看待建筑,他在《自然史》中说,贵族们既然具有公众人物的身份,他们住在豪华的建筑里也就名正言顺。而西塞罗也表示赞同,他说人的住所应反映其尊严及其社会活动的重要性。这种观点在阿尔伯蒂这样的人文主义者兼建筑家的著作中得以高扬。在《建筑十书》中他认为宫殿的特点应基本上与人的社会地位相适合。他认为某些建筑适于所有的人,某些适于普通人,而某些则只适于社会顶层的人居住。他直言不讳地宣称,在一座城市里只有少数几个人是杰出人物,他们的特殊地位使他们有权拥有最壮丽的寓所。有这样一个事例:“1489年比美第奇和卢彻来宫更高大的斯特罗齐宫举行了奠基仪式。仪式上吹吹打打,热闹非凡。菲利普·斯特罗齐(1428-1491)是佛罗伦萨一个古老望族的后裔,这个家族的男性成员于1434年遭放逐。菲利普在那不勒斯做生意发了财,当他最终得到许可返回佛罗伦萨时,他急于要在所剩无多的时间里为自己的家族在市内留一个看得见、摸得着的印记。与市内的大家族公开竞争要冒很大风险,菲利普似乎很明智,他请求洛伦佐·德·美第奇支持他建造一座壮丽的新宫为佛罗伦萨市增光,也是向公众宣扬自己的社会地位与美德。”⑨洛伦佐欣然同意,而斯特罗齐家族也借此重回佛罗伦萨的公共生活。这个事例表明,建筑作为一门艺术,本身具有一种“公共性”,建筑不是单纯出于建筑目的而被修建的,它有一种意义的深度,而这种深度使得建筑本身作为一件艺术品而存在,欣赏和理解一座建筑,意味着理解它的功能,它的目的,它的形式,它所象征的观念,最后也是最重要的,它对于公众与城市本身的意义。

在艺术创作,特别是建筑艺术创作的过程中,艺术家的创作自由服务于公众意志的表达,而作品作为公共意志的物化,产生出一种纪念碑性质。建筑的这种纪念碑性质是文艺复兴时代波波洛政府的特殊成就,关于“城市形象”,所有波波洛政府给出的答案和布鲁尼所赞美的是相同的:美丽、富足、自由、慈善与公共服务机构发达,充满善与爱……而这种城市形象,只有通过市容改造和公共建筑的美化才可能表征出来。为了这一城市形象,私人建筑也必须靠拢公共建筑,或者说成为城市公共建筑体系的一部分,而这样一种强制性由于私人建筑本身也是家族的公共空间而获得了解决——对于美、庄严、高大与和谐的建筑的营造,实际上也是家族形象的表征。在佛罗伦萨这个社会中,城市、政府、家族、诸种社会团体与个人之间有一种共识:城市作为一个公共空间,标示着所有人的理想与精神。而这种共识,使得城市和建筑可以以一种共同的审美理念为目的,从而创造出一个美的城市。

三、视觉艺术的公共性

美国的艺术史家理查得·特纳作过这样一段描述:

大约在1410至1425年间,一种前所未见的公共雕像出现在佛罗伦萨街头。它们所立之处有一种逼人的气势,在空间上无法忽视,在心理上难以抗拒。树立这些雕像是为了与下面街道上的行人“对话”。这些雕像从哥特式大教堂立面上壁龛里的雕像演化而来,但由于打破了狭窄壁龛造成的局促感,它们似乎充满了一种超凡的英雄气概。这种全新雕塑的出现早于建筑和绘画领域里类似的革新,无疑构成了佛罗伦萨新美术的起点。⑩

这种新型的雕塑作品从功能上而言,没有罗马时代的纪念碑性质,实际上也没有中世纪雕塑的膜拜性质,这种街头雕塑,或者公共空间里的雕塑,其功能开始向我们所说的“公共艺术”转型,其审美特性也渐渐超越其象征性质,这就是特纳所说的“新”的内涵。

最具代表性的是佛罗伦萨圣弥额尔教堂外墙壁龛里的雕塑。佛罗伦萨圣弥额尔教堂(Orsanmichele)原是圣弥额尔修道院的菜园,后来改建为一个谷物市场。教堂始建于1337年,这座正方形建筑的第一层是13世纪的拱门,最初用作谷物市场的凉廊。第二层用作办公室,第三层用作该市的谷仓之一,用以抵御饥荒和围城。后来因为一个宗教原因,它被改建为教堂。据佛罗伦萨的一部编年史记载,在1292年,一幅叫作“玛多娜与婴孩”圣像显现一种医治疾病的神效,这幅画多次被毁,在1347年的时候,伯纳多·达迪重绘这幅画。“这幅画的疗病功效十分灵验,朝觐者从托斯卡纳各地前来参拜,留下数目可观的钱财用于资助善举。人们还组织了一个宗教社团来管理唱赞美诗及与圣像有关的事宜。1350年代,人们不惜钱财,又在圣像上建起一座豪华的大理石神龛,以示崇敬。不久以后,谷物市场迁走了,凉廊的拱窗用墙围了起来,这座建筑被命名为圣米迦勒教堂(11)”(12)。这座教堂由于在佛罗伦萨市民中的这种神性地位,尽管并不属于各修会,也不算是佛罗伦萨五十多座教堂中宗教地位较高的,但却受到了各行会的重视,从1380年到1404年,它被改建为佛罗伦萨各大行会的教堂,各行会的办公地点都设在这座教堂之内。这本身是件奇怪的事,因为行会本身并不是宗教机构,但似乎在文艺复兴时期的佛罗伦萨,只要是一个公共机构,都试图拥有一座自己的教堂,这不是出于真正意义上的宗教需要,而是要借“建”或者“拥有”教堂而体现一种集体意志。这一点既体现着文艺复兴时期城市宗教生活的复杂性,也体现着城市公共生活的集体性。

教堂正面外部设计了14个壁龛。现存的建筑始建于1337年,从一开始市政府就下令外墙的窗间壁龛内应建立各行会主保圣徒的雕像,造雕像所需款项由行会成员筹措。这就在各行会间引起了一场竞争,每一个行会都希望自己的主保圣徒像能胜人一筹,这种竞争的压力理所当然转嫁到了雕塑家身上。但到了1400年,只有三个行会履行了他们的义务,雕塑的进程非常慢,直到1406年,佛罗伦萨征服了比萨,举城欢腾,于是产生一股新的动力,促使人们决心要尽快完成这项工程,不但为行会扬名,同时也“为国增光”。

圣弥额尔教堂有特殊的含义。佛罗伦萨是一个工商业城市,它的成就来自以各行会为代表的新兴资产阶级与劳动阶级,行会是这座城市的另一个“教会”。当雕像置入壁龛内,行会的会徽刻在壁龛的上方时,它们会使访问此城的外来人想到行会非凡的独立进取精神,会把城市的伟大与行会的伟大结合起来。有趣的是,教堂证明了上帝对佛罗伦萨的眷顾:立在壁龛里的雕像是诸圣徒,教堂内部是作为守护者的圣母,但教堂真正膜拜的却是“行会”——这个城市之繁荣与伟大的根源。

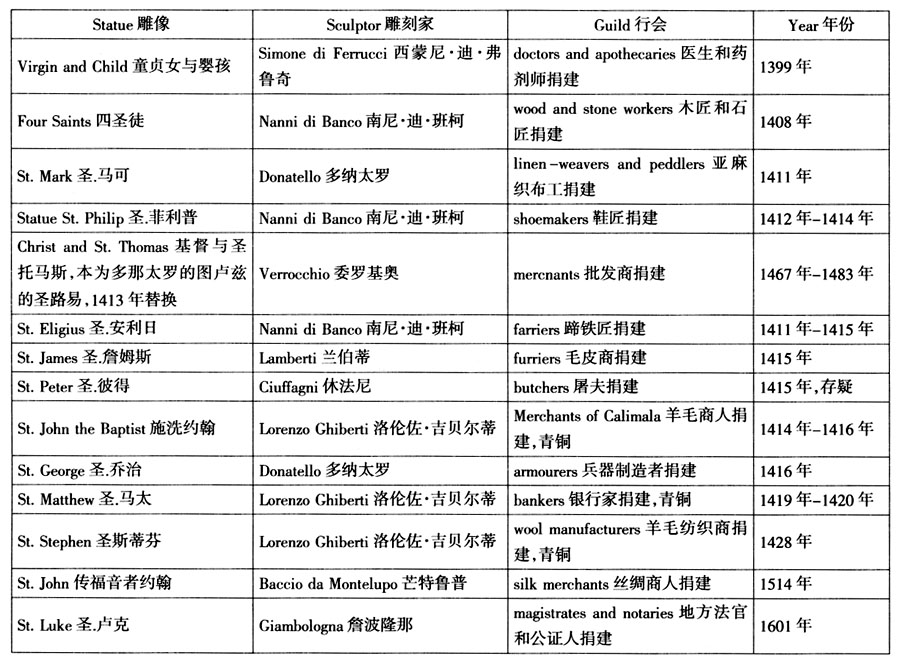

各个行会分别负责在壁龛捐建各自主保圣人的雕像,来修饰教堂的正面。而这些雕塑是15世纪的杰作,佛罗伦萨的各行业以其为傲,每个行会都希望能在佛罗伦萨最重要的大街上向公众展示其委托创作的雕塑作品,这些作品代表着文艺复兴的新风格,体现着新艺术的原创性以及激烈的艺术竞争。十四尊雕塑的名称与雕刻家与所赞助的行会列表如下:(见下表)

这批雕塑的产生与佛罗伦萨的政治危机有关,作为一个精神性因素,“这座城市1402年没有被米兰打败几乎是个奇迹。由于这场擦肩而过的灾难险些使佛罗伦萨人失去自由,他们更强烈地意识到自己作为半岛上少数几个自由共和国公民的地位和责任。在这种感受中产生了一批文学作品,其中不少从古代作品中获得灵感,强调人类应对自身的命运负责,强调人文教育的必要性,以使人们能在自由中过有德行的生活,强调最高的美德是为公众服务、温和稳健、克己自制。此类观点在1400年前后盛行于佛罗伦萨,它们并不是知识界的夸夸其谈,而是深入人心的信条,可能在相当大的程度上促使人们为奥尔圣米迦勒教堂提供雕塑,在这场充满豪气的、慷慨的捐献竞赛中表现出镇静与自信”(13)。城市共和国的波波洛政府认为,城市的最高宗旨是使城市获得“光荣与强大”——强大的国土,强大的地位,强大的财富。而要实现这种宗旨,就必须捍卫自由的生活方式,这在十五世纪初期佛罗伦萨人关于城市共和国的辩论中非常明了(14),而创造出伟大的令人赞叹的艺术,无论建筑还是雕塑、绘画,变成了城市的最高宗旨的表征,这意味着,这种最高宗旨的实现,在这样一种政治信念中,支持和推动艺术创作变成了波波洛政府除了军功之外最重要的荣耀表达和政绩表演。

城邦的公共意志,政治信念、时代精神、集体自信与荣誉感深藏在这些雕塑背后,并且要求以某种创造性的新艺术来表征这些新时代的观念。幸运的是,天才的艺术家们为这种意志找到了“美”的形式,就艺术史的意义来说,天才艺术家的创作使得雕塑这门艺术在形式上,在情感与心灵上,达到了“美的艺术”的程度,达到了“自由艺术”的程度;但从审美史的角度来说,这批雕塑改变了我们观看雕塑的方式,观看艺术的方式。符号式的直观与象征被一种现实的情感体验与意义追问所取代,米开朗琪罗曾经说:如果圣·马可真如多纳太罗所雕的样子,那就不得不相信他写下的每一个字。这些雕塑在心灵化与生命化的角度,达到了前无古人的程度,更重要的是,中世纪雕塑中的符号性与指代性被更深沉的观念象征与更直接的情感表现所取代,雕塑变得更直接,更深邃,更真实!

一种公共化的意志与情感应当采取什么样的形式?在我们的时代这种形式是抽象化的,是我们的心灵已经复杂到无法用具像来表达?还是艺术家们放弃了用具像来表达公共意志的能力?这个问题暂不去管它,但在文艺复兴时代,雕塑采用了具象化的方式,用一种我们后来称为现实主义或者写实主义的方式来表现一种观念化与情感化的因素,它们能更直接地打动我们的情感与心灵,不,是更直接地打动佛罗伦萨的市民和当时参观佛罗伦萨的每一个外邦人。或者,这种形式足以向每一个人说明这个雕塑所表现的集体的精神与意志,最真实的视觉感受和最深邃的意义反思结合在一起,形成了那个时代直接面对公众的艺术,这些艺术只有放在大街上,广场上,放在开放的公共空间里才显示出自身的意义与美,而这恰恰是文艺复兴之后欧洲雕塑所走的道路。

米开朗琪罗雕的《大卫》也昭示出艺术在那个时代的公共性。从1492年到1502年,佛罗伦萨危机重重,并且在与比萨的漫长而又耻辱的战争中失败,在财政上与经济上都日暮西山。需要重振精神,需要重新倡导共和精神,因此城市政府认为,需要在城市最显著的地方,以最耀眼的方式重塑佛罗伦萨的自由独立之魂,给予波波洛政府崇高的形象!正如瓦萨里所说——正如大卫曾保护并公正地统治他的臣民,佛罗伦萨的统治者们也应勇敢地保卫并合理地治理佛罗伦萨城。所以,用一尊足以超越古典时代的大卫的巨像,将其安放在佛罗伦萨政治生活的空间中心,即长老宫前,是最恰当的选择,因为这是最恰当的象征。

造型艺术的生产在文艺复兴时代似乎可以直接转换为“公共艺术”的生产,公共性是艺术的最基本的内含,艺术家无非是这种公共性的代言人,或者说传达者,在这些艺术里,审美的和个人化的因素虽然在,却不是艺术被创造的原因。

综合以上案例,文艺复兴时期视觉艺术的生产,背后都有一种公共化的原因作为创作动因,即便这种艺术不是全部,但却是文艺复兴艺术中最菁华的部分。

艺术公共性自文艺复兴以后成为欧洲艺术的主旨,艺术为某个公共性的目的而创作,艺术家个人的意志与情感被约束在一个公共意志与情感的领域内,艺术创作的自由与个体情感的表现还不是艺术创造的主导状态,艺术家们被赞助人、订货人的意志约束着,尽管个人化的风格已经开始出现,但这种风格的个人化程度仍然处在一种萌芽状态,人们只是朦胧地判断出佛罗伦萨风格或者威尼斯风格、罗马风格,个人印迹也仅仅是几位大师的事情,艺术家们为了被市场所认可,不得不采取某种风格或者样式。这种状态直到浪漫主义时期艺术家完全转变为诗人一般的“个人”以后才结束,而在印象派这种把艺术创作与写诗等同起来的流派(无论是绘画、音乐还是雕塑),创作自由、情感的个人化,艺术对个体意志的传达成为艺术的规定性般的东西,每一个艺术家都以追求个人化为目的,个体创作甚至不再受到公众意志的约束,甚至转为对抗公众意志,这构成了新的艺术“范式”,但公共艺术的回流,或者说以艺术作为公共意志的载体,这依然是自文艺复兴以来艺术一直在承担着的一种使命。这种使命在艺术起源处就已经确立,艺术一直是公众进行交流与表达的一种手段,艺术的公共性也正是它成为人类文明的一个不可或缺之部分的原因。古典时代的造型艺术都是公共艺术,膜拜性质和纪念性质的造型艺术是艺术的主导功能,而文艺复兴对于艺术的公共性的贡献在于,除了膜拜和纪念之外,它强化了宗教艺术所具有的“表现性”,并且将之世俗化了。

罗马人把他们的帝国政治在造型艺术中呈现出来,这是一次转型,这次转型在中世纪被中断了。而文艺复兴的功绩在于,艺术作品的观念表现性被“复活”了,而且由于汲取了宗教艺术的滋养,除了政治表现性之外,除了城市的光荣、伟大、独立与富足之外,这种表现扩大到了人类美好情感与精神追求的所有层面,社会生活诸多环节都需要一种公共表达,每一个社会团体都借助艺术作品进行公共表达,这就使得艺术的影响扩大到了社会生活各个方面,艺术上升到了一种表现“文化的一般性”的层次,并且把表现“一般性”作为自己的使命。这个使命使得艺术不得不背负这样的要求:要么它成为“时代精神”的体现,要么它成为“理念”的象征,要么它成为社会状态的反映,一种“一般性”开始成为艺术创作与艺术欣赏的目的,而这种一般性超越于宗教,泛化到意识形态、哲学、文化等领域。正是艺术的这种状态,使得黑格尔所说的“美是理念的感性显然”这样的命题得以成立。

注释:

①Hilde Hein,"What is pubic art? Time,place,and meaning",in Alex Neill and Aaron Ridley eds.,Arguing About Art:Contemporary Philosophical Debates,Routledge,2002,p.436.

②参见Hans·Baron.The Crisis of the Early Italian Renaissance.Princeton University Press,1966.前两章所述。

③英国文艺复兴史家西蒙斯认为是民主政治的自由精神造就了佛罗伦萨的艺术,这一观点对本文有启发,参见Symonds.Renaissance In Italy,The fine art.London.SMITH,Elder,& Co,15 Waterloo Place,1880.pp.1-7.

④转引自B·G·Kohl,R·G·Witt,The earthly Republic.Philadelphia,PA:university of Pennsylvania press,1978,p.139.

⑤B·G·Kohl,R·G·witt,The earthly Republic.Philadelphia,PA:university of Pennsylvania press,1978,p.140.

⑥[美]芒福德:《城市文化》,宋峻岭等译,中国建设工业出版社2009年版,第57—58页。

⑦[美]坚尼·布鲁克尔:《文艺复兴时期的佛罗伦萨》,朱龙华译,生活·读书·新知三联书店1985年版,第35页。

⑧这个目的没有实现,这个教堂可以容纳三万人,实际上当时佛罗伦萨有七万人口,但这反过来证明了教堂之大,也就是说,实际上这座教堂可以容纳所有的“公民”。

⑨⑩[美]理查德·特纳:《文艺复兴在佛罗伦萨》,郝澎译,中国建筑出版社2004年版,第89、18页。

(11)就是指Orsanmichele教堂。

(12)[美]理查德·特纳:《文艺复兴在佛罗伦萨》,郝澎译,中国建筑出版社2004年版,第51页。

(13)[美]理查德·特纳:《文艺复兴在佛罗伦萨》,郝澎译,中国建筑出版社2004年版,第67页。

(14)参见[英]昆廷·斯金纳《意大利城市共和国》,载约翰·邓恩编《民主的历程》,林猛等译,吉林人民出版社1999年版。

(作者单位:上海师范大学美术学院)