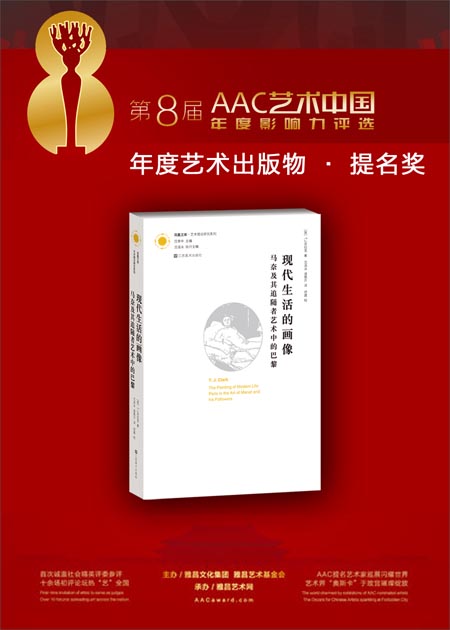

现代生活的画像:马奈及其追随者艺术中的巴黎

第八届AAC艺术中国年度艺术出版物提名奖。

《凤凰文库•艺术理论研究系列:现代生活的画像•马奈及其追随者艺术中的巴黎》内容简介:19世纪60和70年代的巴黎向来被认为是一个崭新的城市,一个到处都是林荫大道、咖啡店、公园和郊外娱乐场所的地方,一个构成了“现代生活”的商业与休闲风俗的诞生地。T.J.克拉克通过质疑那些仅仅从技法上来看待印象派画家的史学家,着重描绘了马奈、莫奈、德加、修拉及其他画家试图赋予现代性以形式,并寻找现代生活中最具典型特色的代表——不管他(她)们是酒吧女、划船者、妓女、观光客,还是在草地上用午餐的小资产阶级。《凤凰文库•艺术理论研究系列:现代生活的画像•马奈及其追随者艺术中的巴黎》的核心问题是:现代绘画的出现究竟是一场拿破仑三世时期巴黎消费文化的庆典,还是对这一消费文化的批评性探索?这部经典著作的修订版包含了作者撰写的新序,以及148帧高质量的插图(其中30幅是附有高清局部的彩图)。

海报:

基本信息

出版社: 江苏美术出版社; 第1版 (2013年6月1日)

外文书名: The Painting of Modern Life Paris in the Art of Manet and His Followers

丛书名: 凤凰文库•艺术理论研究系列

平装: 503页

语种: 简体中文

开本: 16

编辑推荐

《凤凰文库•艺术理论研究系列:现代生活的画像•马奈及其追随者艺术中的巴黎》编辑推荐:克拉克一直是以新马克思主义艺术史家闻名,他的作品也普遍的和“新艺术史”结合紧密,他的文风很好,随和平易,扎实,废话很少,直抒胸臆,怎么想就怎么说,这一点与国内艺术批评的现状很有镜鉴之效,它的出版对于美术史与艺术批评领域的同好们,还有那些在近年关注他的学者们来讲,无疑具有特别的价值。他的艺术写作并不局限于纯粹的形式分析,而是把艺术品和艺术家放到更为宏大的社会政治格局中进行考察,从而表现艺术与社会政治的关系,彰显艺术品的社会功能或者社会政治的各种博弈、合力是如何在艺术手法中表现出来的。这种观念不仅体现在克拉克的学术著作中,他更是身体力行。读罢这本《凤凰文库•艺术理论研究系列:现代生活的画像•马奈及其追随者艺术中的巴黎》,你当明白何为真诚,何为艺术写作的真诚。

名人推荐

克拉克先生……的作品具有独特的吸引力;他对每件作品的解读总是发人深省,他沉浸在他笔下的那段社会史之中。

——约翰•格罗斯《纽约时报》

与T.J. 克拉克的其他作品一样,这本书到处都是新见解和重新解读的新观点;一部极其生动、富有暗示的书,写得漂亮之极。

——尤金•韦伯 《泰晤士报文学副刊》

《现代生活的画像》是一部值得关注的极其优美的作品,一本能燃起你的激情,发人深省的书。

——大卫•哈维 《历史地理学杂志》

他在他讨论的作品中——从马奈《杜伊勒里花园的音乐会》到修拉《大碗岛上的星期天下午》——恢复了社会和历史内容,但这并不是他的书最独特的地方……这本书将语境细节的展开与图画细节的解读,恰到好处地加以融会,并形成了一个强有力的论辩,这才是使它上升到一种新境界的真实原因所在。

——查尔斯•哈里森《艺术月刊》

媒体推荐

克拉克先生……的作品具有独特的吸引力;他对每件作品的解读总是发人深省,他沉浸在他笔下的那段社会史之中。

——约翰?格罗斯《纽约时报》

T.J. 克拉克的其他作品一样,这本书到处都是新见解和重新解读的新观点;一部极其生动、富有暗示的书,写得漂亮之极。

——尤金?韦伯 《泰晤士报文学副刊》

《现代生活的画像》是一部值得关注的极其优美的作品,一本能燃起你的激情,发人深省的书。

——大卫?哈维 《历史地理学杂志》

他在他讨论的作品中——从马奈《杜伊勒里花园的音乐会》到修拉《大碗岛上的星期天下午》——恢复了社会和历史内容,但这并不是他的书最独特的地方……这本书将语境细节的展开与图画细节的解读,恰到好处地加以融会,并形成了一个强有力的论辩,这才是使它上升到一种新境界的真实原因所在。

——查尔斯?哈里森《艺术月刊》

作者简介

作者:(英国)T.J.克拉克 译者:沈语冰

T.J.克拉克(1943-)英国著名艺术史家,艺术社会史研究的接触代表。早年就读于剑桥大学圣约翰学院,30岁时在伦敦大学考陶尔德艺术研究院获得美术史博士学位,同年出版《人民的形象》和《绝对的资产阶级》(1973),立刻被公认为英语国家“新艺术史”的杰作。在英国多所大学任教后,年仅37岁的他就担任了美国哈佛大学艺术史教授。现为美国伯克莱加州大学现代艺术教授,著有《现代生活的画像:马奈及其追随者艺术中的巴黎》(1985)、《告别观念》(1999)及《瞥见死神》(2008)等。

沈语冰,浙江大学教授、博士生导师,浙江大学美学与批评理论研究所所长。长期从事西方现代美学、现代艺术史与艺术批评史的教学和研究,本丛书执行主编。诸葛沂,浙江大学美学与批评理论研究所博士,现任教于浙江农林大学艺术设计学院,从事艺术理论与视觉文化研究。

目录

鸣谢

修订版前言

导论

第一章 从巴黎圣母院看去的风景

第二章 奥林匹亚的选择

第三章 巴黎周边地区

第四章 女神娱乐场的酒吧间

结论

注释

参考文献

索引

译后记

序言

修订版前言

在《现代生活的画像》出版十年后新写的这篇前言中,读者可以了解到,在现在的我看来,这本书当时想要表达什么,尤其是为什么当时我会选择以主要讨论美术作品的方式来表达我的观点。

我先回答第二个问题。在我看来,油画的魅力之一在于它的完成往往需要较长时间。文化环境对作画速度和直接性(immediacy)的压力越大,它的魅力也就越大。即使绘画作品在一定程度上企图追求海报或摄影的那种硬性的瞬间性(关于硬性的瞬间性一步步侵入19世纪后期的再现领域,我会举出一些最典型例子),它们也希望观众能够看到其效果是虚幻的,并对作品的复杂手法与其表面偶然的整体效果之间的不一致加以品味。例如在马奈的《铁路》(Le Chemin de fer)里,空气中升腾着的蒸汽和烟雾即将消散,对于那个伫立观望的小女孩来说,时间是静止的。而那个女人则望着观众,一根手指按着书,期待着这一刻过去:我们的注意力普通而短暂(有那么一会,我们男性路人会猜测她的身份是家庭教师和女伴,但立刻我们就会被她瞧得不好意思起来),很快我们就会发觉其实她的目光没有聚焦,她还沉醉在小说的世界里。图画其实只是一个截面:过一会儿,空气就会变得清晰起来,这位读者的注意力又会回到书中。(或者更准确地说,是书中的不同地方:她似乎在反复读这个故事,因为她的食指和拇指放在了两个不同位置,随时准备回看。)然而这本书本身、书页、印刷条纹、折过角的封面;还有小狗、手镯、合着的扇子;以及小女孩的发带、家庭教师闪亮的草帽:它们看似物体,固定不变——这种不变只相对于肉眼而言——只有油画可以将这种感觉表达出来。甚至那蒸汽也以一种同等而又相反的滞重力量弥漫开来,又被栏杆挡了回去。[xx]现代性却不像那弥散的蒸汽,也不是使其成为一种安全景观的栏杆。现代性既不是举止得体的向外观看,也不是她的食指来回所指的页码所向往的世界——希望看到别人私人生活中的戏剧。现代性是这两种状态并存的悲怆——是悲怆,但同时也是一种拘谨的欢愉。这是绘画艺术所传达给我们的,也许只有绘画艺术可以传达。或者说,只有绘画艺术能够让辩证的论点看上去不那么牵强,要不让那种牵强消失在这一刻安静的独特性之中。

另外一种解释是:绘画是一种有局限的、受到限制的活动。它通常将创作对象缩小(微型化是其最有效的手法之一);它几乎总是将三维空间转化为二维。最重要的是,它巧妙地抓住了难以言表的真实瞬间。它所刻画出来的世界是高度集中的,给人一种感官上的强烈快感,但同时又是经过简化的;绘画是一个过程的世界,是人们采用一种媒介尽情挥洒愉悦、创造秩序的天地。在人们的想像中,通过与过去类似的创作(也许是数百年之前的创作)进行比较,这些愉悦和秩序经常经受着考验。[xxi]绘画是一种传统的手艺,总是大胆地回望经典的例子。爵士音乐家们称之为“基准”。

那么,转变为这样一种形式,对日常生活世界的意义和现象来说,有什么潜在的影响呢——尤其是对一个高速发展、周复一周不断变化的世界?“呼呼,呼呼,车轮滚动着,呼啸而过!轰轰,轰轰,蒸汽机运转着,热火朝天!”这就是马奈所面临的问题。当人们称为“现代性”的价值与兴奋被刻画在一个二维空间里的时候,它会是怎样的情景?绘画是一种(再说一遍,潜在的)探索工具;是一种通过在实践中找到描绘它们的必要条件——平面与深度之间是何种嬉戏,何种强调可以施加于绘画的限定性之中,何种坚持、省略、表演性技巧及其限制?——从而发现世界的价值与兴奋可以达到何种程度的方法。如果这些手法是表现如此这般的场景或情感世界的令人信服的形式所需要的手段,那么它又能告诉我们多少关于这种场景或情感世界的东西呢?“实现”(“realization”)能够扩展和强化——也就是说验证——意义和现象,还是传播、限定它们?它会将它们刻画成别的东西(实际上,在微型画中,它们会被压缩,细化然后并置在一起)?那里(或这里)究竟有什么东西可以经受再现的考验呢?如果是我来创作的话,会成功吗?

这些跟马奈有关的问题在我看来似乎仍旧悬而未决。我想我在书中阐述不确定性的方式已经引起了误解,所以在此我将尽力采用更为直接的方式,即使冒着单调乏味的风险。当然,没有人会在欣赏《铁路》的时候,怀疑马奈追求新感觉的欲望,或是怀疑他把现代性当成他可以自由发挥的领域。他深深地沉浸在对小女孩的鞋子,以及她浆洗过的白裙子的刻画之中,他让我们观者感觉身临其境——如果我们能够不向那位家庭女教师暗送秋波的话——恍惚中我们手抚着冰冷的栏杆。然而这些栏杆当然也是抽象且难以接近的,将我们与身边的世界隔绝开来。那黑色的栏杆对小女孩的前额和脸颊来说是一根生硬突兀的切线。我们完全无法逃避另一张成人的面孔,似乎正在打量我们,那神情就像是曾经见过我们一样:我们是闯入者,我们可以感受到那本书带来的压力——她可能沉浸在其中,自由自在地幻想着——我们的手指可以感觉到;我们的注视使得阅读(永久地)中断了。也就是说,还有另外一种现代性,自由和瞬间性所依赖的正是这种现代性,规定了谁可以拥有这种自由和瞬间性以及在何种条件下可以拥有它们的也是这种现代性。[xxii]在公共领域中持续的评估、磋商和限制的现代性,以及划界和置换的现代性,隔离和自律的现代性,性别和职场的不平等现象的现代性——在这本书里,我用了“阶级”这个颇有深意的词,作为这些特质的聚合体。这并不意味《铁路》这幅画,将这一现代性以简单或强有力的方式呈现出来了,更不是说那张机警的脸望着观众,表明她对自己的境况了如指掌。(我意识到,那个家庭女教师并不是奥林匹亚。说她在“抛媚眼”,也是与她神情不符合的戏剧化猜测。)但是,尽管如此,我仍在作品的结构和手法中——在其空间感、其刻画肖像的观念、其布局方式、其展现看与被看的方式中——感到马奈这一作品与作为其来源的现代性格格不入。在这幅画中,空间带有一种临时拼凑和直陈的样子,仿佛是从那孩子和家庭老师的凝视中投射出来似的。也因为这个缘故,这空间看上去显得任意而又局促。从栏杆到画面,似乎只有咫尺之遥。画像很是完美,却只是一种表面的美。那孩子丢在地上的几簇葡萄——那种夏尔丹(Chardin)静物画里的葡萄,静立在地面上,等待着观众去采撷——就像一种伤感的余像,已然溶入了这一场景虚无飘渺的空气中。

“与作为其来源的现代性格格不入……”描述马奈画作的困难在于,如何保持这一刻画的双方(一方是现代性,另一方是现代性的画像——译者按)的活力。我确信,这反过来又与这些作品向想像中的观众所传达的问题联系在一起——那些占据了作品前大半位置的幢幢人影。这首先位于作品的暗示中,即唯有当观众的观看或参与被想像为来自一个真实的社会或两性情境(一个“男性路人”)时,这些作品所邀请的观看或参与才会真正合乎情理;而绘画作品总是最为开放地、同时又最是未经解决地向一个业已消失了的历史性当下开放。在我目前为止作出的解释中,这一潜在的观众被设想成一名都市男子——一个类似《女神娱乐场的酒吧间》右上角那个紧握着黄铜把手杖的男人。当然,到这里问题就产生了。《铁路》中就没有这样直白、定位的观众。即使是在《女神娱乐场的酒吧间》,这一定位也是某种作为整体的画作所质疑的东西——应该说,是某种最终不允许发生的东西。正如最近的女性主义作家们所强调的那样,作为一个经验事实,《铁路》在沙龙中受到女性观众的关注应该和男性一样多——因此,在某种程度上,这幅画一定会将这一事实考虑进去。这个家庭女教师的眼神是朝向另一个女人——我们可以认为,朝向同一个阶级的人,难道这不是完全有可能的吗?这样的读解,是否可以让我们对她冷淡的表情、祥和平静的气质有更好的理解呢?[xxiii](我想这种平静部分得益于作品的色彩。它的蓝色调是如此明快和飘逸,黑白色彩的搭配让人感觉平淡冷漠,红色则让人觉得沉闷。)

好吧,也许是这样。我认为观众不可避免地会为此进行争辩,而论点通常会围绕着哪一种解释——特别是哪一种被设定的性别观——最具有历史真实感,最有利于人们理解整个画面的构成——其结构、空间、细节的选择和并置。我认为《铁路》所刻画的是闯入他人小小世界的某个短暂瞬间——一个友爱的世界(小狗和小女孩),一个虚构的世界(小说和经过的火车)。关于这个观点,我已经给出我的理由。而且我认为那种闯入的特征,或者脆弱经济的暂时动荡——在街道与路堑之间为了娱乐(也为了现代性)而切割出来的狭隘的空间——最好被理解为是性的“自我呈现”问题。当然,这一点都不夸张;毫无疑问,那位家庭女教师像这样从书本中抬起头来,一个钟头里起码有30次;而那个小女孩总是将脸孔转向他处,转向轻盈和明亮的地方,将继续(我们希望)忽略老师教给她的一切。这样看来,问题的焦点最终不再是这个想像的观众的性别——显然这位观众可以是男性,也可以是女性——而是,这幅画中的眼神交流的是什么样的展现(任何展现都会显得乏味),才使得马奈画中对可见事物坚硬的、几乎粗率的挪用,与深刻的距离感、疏离感和转换感之间的平衡,变得为观众所理解。我想,马奈的作品首先针对的就是这些品质的奇异并存。将这些视为自我探索,或是对某人自身的性取向进行研究(其盲点与洞见)是否最为恰当,或者,这涉及通过家庭女教师或奥林匹亚的双眼来加以观看的幻想,还是涉及将她作为一个类似的愿望来看待,或者甚至当作来自无名之地的人物来看待——来自现代性总自认为已经达到了的那种不固定的、无性别区分的、无中心的世界的人物来看待——这些都还是悬而未决的问题。我敢说,马奈的作品涉及以上所说的一切。在我看来,它们当中没有一个比另一个更富有“解放性”或“更重要”。重要的是这幅画以其特征所做的事情,而不是哪个特征是它最早作为其“本身”而加以扮演的东西。

那么,《现代生活的画像》讲的究竟是什么?我想,首先,它讲的是绘画与某种现代性神话之间的邂逅,以及这一邂逅验证现代性神话的方式和时机;[xxiv]还有绘画发现了整体上在巴黎(以及关于巴黎)所提供的图像及其理解框架的种种缺陷,并对同样的材料建构出另一个形象(另一种理解框架)。但这一点就其本身来看又过于抽象。一旦我在一般意义上提出了本书的“问题”,我就冒险失去了为何在所有的事物当中,绘画——尤其是马奈的作品——在我看来是关键的证据。当我说绘画“建构出另一种形象”或“用不同的方式表现现代性”时,又有何深意呢?这本书的焦点并非是寻找那些表现了现代生活某个方面或领域的作品——而这些通常是不为人知的——例如,贫困以及那些崭新的大街上上演的慈善秀,或是受到家庭束缚的资产阶级“妇女”。如果那是我的目标,那么戈纽特(Goenuette)和莫里索(Morisot)就应该得到更多的关注。我志在他处。在我看来,一幅画并不能真正表现“阶级”、“女人”或“景观”,除非这些范畴开始影响作品的视觉结构,迫使有关“绘画”的既定概念接受考验。(这是像绘画这样的手艺传统表面上守旧性的另一面:只有在传统规则和惯例仍然在影响决策的实践中,改变或打破规则的目的——及其力量和重要性——才会变得清晰起来。)因为只有当一幅画重塑或调整其程序——有关视觉化、相似性、向观者传达情感、尺寸、笔触、优美的素描和立体造型、清晰的结构等等的程序时,它才不仅将社会细节,而且将社会结构置于压力之下。于是,至少在某一刻,它就有可能抓住一般文化现象的固定表达方式,以及同一性与差异的生产方式——有关自我与他者,“内在”与“外在”,自由与自我意识等等的同一性与差异。换句话说,不单单是“景观”和“阶级”,而是特定形式下的视觉化了的景观和阶级,将世界划分为客观性、内在性和欲望的封闭领域。我想,这就是马奈和修拉在他们的最佳状态中所做的工作,正好与戈纽特和卡勒波特(Caillebotte)(或雷诺阿[Renoir]和西涅克[Signac])相反。同样,我得说,这也是卡萨特(Cassatt)所做的工作,当然带有更加不同,更加难于驾驭的“女性题材”和日常生活的特色,从而与莫里索正好相反。(在19世纪六、七十年代,刻画日常生活无疑更难,因为这些材料在公共领域还缺乏充分的视觉化。当时甚至还没有画家可以抓住的妇女和家庭实际上流行的、经过视觉化的形象,就像画家可以抓住“街道”、“交际花”或“音乐咖啡馆”一样。)[xxv]就我的理解,很久以后,“室外”亲密行为、家庭、室内景观,以及整个“女性”领域才成为公众的焦点。然后,这才成了现代主义最为关注的——尚未解决的——主题。最后,我并不是想要暗示,莫里索的作品或者甚至马奈早期的作品,在将室内场景带入再现领域的种种做法,并不令人印象深刻;也不是说卡萨特和莫里索之间是界线分明的。我只是在到现在为止我认为重要的感觉基础上,来对它们作出区分。但那种感觉是临时的:整个领域仍有待考察,随后的几年也许会有截然不同的结论。)

到现在为止,我所提供的是对一种特殊的审美实践的辩护,断言它拥有某种程度的认识能力。我确实说了“某种程度”,而这本书在很大程度上致力于表明,当一定的意识形态尚处于最初的青春期时,这一程度是多么微不足道,多么令人怀疑。这本书讲述的是被称为“现代性”的那一套再现方法是如何掌控那些选择使用这类方法的画家们的——当然包括马奈。我认为我们尚未正视过上面所说的再现方法的魅力与容量。(所以今天,当现代性已经转变成高科技欣快症的一种新形式,并在“信息”无边界的形式中想像着人类的无限自由时——这种信息再一次得到空间化和加速——那些对这种欣快症不抱有同情之心的人,对于它是如何侵入并规划日常精神生活的问题,大多不知道该如何解释,更不要说反对了。)在此书里,我最不想暗示的是,为了表达其阴暗面,或者更明显地说为了轻松地实行排除,现代性神话只需被改造成一幅绘画即可。不过,即使有这些附带条件,我也知道我对绘画的这样一种辩护,对今天的左翼学院派来说不会有什么影响,在这个领域里,起主导作用的是对艺术的“些微”敌意,以及对理论的更大热情。图画本身并没有什么重要的东西——没有什么特殊或深奥的东西——可以告诉我们,占主导地位的正统观念如是说。(出于某种原因,这种信息总是令艺术史家们感到欣喜。而且它还与当今人们将图像当作人文学科和文化研究感兴趣的对象这一扩散趋势和平共处——因为重要的是,图像无论在哪里都被当作没有生命的示意图,当作一种预定脚本的功能。)我确信这样的正统观念是错误的。

不管怎么说,为我刚才勾勒的绘画进行理论上的辩护,最终在我看来会产生误导,因为它与本书构思过程中实际发生的事情几乎没有什么关系。我曾经,并且仍然对理解“现代性”对于我和其他人所产生的影响感兴趣。[xxvi]我想要弄明白资本主义社会中的阶级现象,想要弄明白被称为小资产阶级的那个奇怪的事物,以及“自然”、“裸体”,“流行文化”等等可怕的虚构。这些从来都不是学院派的兴趣所在:我想把握现代性,以便扼杀它;小资产阶级成为我的研究对象,因为我也是其中一员;“阶级”状态的原始力量,甚至其飘忽不定的特点,都是塑造我的生命的现实;我(有段时间)也曾欣赏过“流行文化”,我仍然热爱户外运动,喜欢去山上走走。马奈的作品之所以脱颖而出,成为我的研究对象,是因为它们比任何别的作品更多地告诉我,我依赖于它又蔑视它的那个再现体系的力量及其局限性。我无暇去理会资产阶级同样也欣赏同一些表现方式的许多侧面。如果雅克•希拉克(Jacques Chirac)能够熟记兰波(Rimbaud)的诗句,比尔?克林顿(Bill Clinton)别一个鲍伯•迪伦(Bob Dylan)的徽章,这一切又有什么大不了呢?我起先爱上了马奈的一些作品,后来还是如此,就像那些希望能够了解布鲁斯音乐——亦即非裔美国人表现命运方式的力量及其局限性,以及这种力量又被动员起来的方式——的人,会选择贝丝?史密斯(Bessie Smith)和罗伯特•约翰逊(Robert Johnson)一样。“高级”与“低级”的问题是次要的:它退回到了解过去的需要和向往未来的方式背后。总之,我的19世纪是围绕狄更斯(Dickens)、早期威尔第(Verdi)、杜米埃尔(Daumier)、路易斯•卡罗尔(Lewis Carroll)、波萨达(Posada)和《哈克贝利?芬历险记》(Huckleberry Finn)展开的。当然还有马拉美(Mallarmé)、修拉和亨利?詹姆斯(Henry James)。重要的是审美秩序是否能将资本主义社会重要的方面展现给我们,而不是它最初是为其民众还是为其上层人物服务的。

我注意到,不管是言谈中,还是公开发表的文字中,对这本书最为公正和严肃的抗议来自女权主义者。其中有些问题——例如,马奈绘画中假定的男性视角问题,以及书中缺乏对家庭和家人这一主题的关注——早就已经提出了。让我更为概括地解释一下。

我的研究主题是阶级和现代性。当然,我知道这两个方面集中表现在性别差异和不平等的现实上(指痛苦的现实)。《奥林匹亚的选择》这一章,集中体现了妓女这类人物,以及这类人物以一种全新的惊人的伪装,与一般的巴黎人之间亲密无间的关系。[xxvii]我关注的是性和金钱、欲望和阶级流动的某种形象,开始在那个时代带有越来越强烈的隐喻力量的方式,以至于一幅画对这些隐喻的背离——即使这种背离只是部分的——也会引起恐慌。这只是小范围的恐慌,是男性的恐慌,在某种程度上,这是种逐渐形成的、伪装的不安,但我坚持认为,这对于视觉描述的常规反应来说,仍然是一种实实在在的搅扰。我关注作品的同时,还关注作品所引起的反应;而且还不单单关注作为解开绘画的钥匙的反应。换言之,这本书的第二章不是“关于”马奈的《奥林匹亚》,而剩下来的章节只是为了更好地说明马奈的《奥林匹亚》。无疑,我习惯于过分严肃地对待绘画作品,过于急切地想让它们讲述“部落传说”;正如我早已说过的那样,我也许厌恶那样一种艺术的社会史版本;它总是将图像当作它们简单地加以反映的知识的记号;但是这并不是说,这种实践的目标在我看来总是为了理解马奈,或者只是为了理解马奈,或者最后得出《奥林匹亚》的“最佳”解读。如果那是我的意图,那么,我如何可能认为这一工作是可行的,即使不用再对《奥林匹亚》与《女神娱乐场的酒吧间》之间的关系,或者对《奥林匹亚》与马奈之前的女性人物画尝试之间的关系,或者对这幅作品曾经被搁置(这是马奈19世纪60年代的典型风格),长达一年多之后才添加笔墨的事实,进行进一步的思考?当然,我不是说,我的书可以省略,或者已经省略掉虚幻的“马奈”,也不是说我没有关于作为一个整体的马奈艺术的看法。但我认为这并不是这本书最重要的东西,也不是它最好的东西。

显然,《奥林匹亚的选择》是比较难以把握和表达清楚的一章。我还记得在该章结尾的时候对自己说,“我希望以后再也不要写到变量如此之多的东西。”我记得最先读到这一章的那些朋友中有一位说道(语气更像是怀疑,而非气愤):“看在上帝份上!一个躺在床上的白种女人,你写了50多页,她旁边的那个黑人女佣你却几乎没有提到!”这是,而且至今还是一个无从答复的批评;我真的没有预料到这种批评,也没有真正的办法可以在我的框架内对它作出回应,这一事实仍然是意识形态之蛇总是旋转回环,对想要战胜它的人反咬一口的最佳例子,当然也是最可悲叹的例子。它总是存在着更深层的盲点。我那时认为,那一章的最主要问题,与清晰地表述“阶级”与“赤身露体”(nakedness)这两个词之间关系的难度有关——有关《奥林匹亚》,也有关那幅受到挑衅的绘画的大量写作。[xxviii]“赤身露体”是一个词(或者说一种可能性,一种中断),与复杂领域里的各种他者相对——很明显与“裸体”(the nude)相对,还与“交际花”和“妓女”相对,与“女人”、“欲望”、犯罪、社会流动、伪装、自制、放纵和金钱的力量相对。我还应该加上“黑暗”(blackness)的虚构,我想,它主要是作为一种奴役状态的符号,仍然被想像为存在于金钱的流通之外——换言之,一种“自然的”的隶属关系,正好与奥林匹亚“不自然的”姿态相反。正如这一章最终清楚地加以说明的那样,“赤身露体”是用来表示具体化形式的一个词,不知何故使得刚才列出的那些形象的自由流通——它们都是变量,都是交换的漩涡中的事物——变得让人难以琢磨。“阶级”则与之息息相关。(那一章的某些读者认为,我以将“赤身露体”还原为“阶级”来结束本章;他们基本上都认为这本书最重要的,甚至于最终目标都是阶级;不过我相信,这在很大程度上是人们对提到阶级的事实,以及谈及艺术和现代生活时,将阶级当作某种决定性的现实而作出的恐惧反应。)问题是,“阶级”也是现代性得以繁荣的形象之一。阶级是它最喜欢的游戏之一;但这场游戏遵循的是所有其他游戏同样遵循的基本规则——流动、排斥、抽象、纯粹的可视性规则,以及局限于符号世界等等。在《奥林匹亚的选择》一章中,我试图论证的是“阶级”确实出现在马奈的《奥林匹亚》中,但并不是以常见的伪装形式出现,而是以赤身露体的形式。换句话说,只有当阶级呈现为彻底地重新利用对女性身体的刻画——对欲望和女性特质最习以为常的刻画——时,阶级才能脱离“现代性”的掌控。这样的论点将“阶级”或“性别”置于首要地位么?我真的不敢确定。

某些类似观点也适用于《女神娱乐场的酒吧间》这一章,在那一章里,一定的阶级结构和阶级意识的形式,在很大程度上离不开性权力(以及性的现实性)的神话。显然,还有一点需要讲明白。我发现,现代社会对“女人”的调配,总的来说是虚假和误导的。在我看来,大多数类似的调配(加上某些更让人毛骨悚然的情形),仍在规划我们的现代性的事实,乃是不相信未来幻境的主要原因之一。正如我写过的,在这一点上,我记得在写作过程中删去了很多不合时宜的怀疑论,更不用说嘲笑的话语了。我一度还在奥林匹亚那一章里,引用了一篇典型的关于“交际花”的报道,连同当时法庭记录的几句话,记录描述的是一个19岁的妓女的身体情况。[xxix]最后我觉得这一对比太鲜明、太可怕了。光是记者的报道就已经够糟糕的了。不过我同意我的女权主义批评家们的看法,即我对这些材料的处理,有些过于轻松、缺少人情味,这一点我最后也察觉到了。马克思主义者总被认为是“教条的”,而女权主义者则是“尖锐的”。在阻止读者对这两方面的期待时,我也许已经走得太远了。

更加重要的是,我同意围绕着“女性”形象展开的现代性的无休止的革命,这本书探讨的还远远不够。然而于我和我所欣赏的女权主义作品而言,怎样不让性别问题在实际过程中替代对阶级问题的探讨,还是个难题。(比如怎样解释卡萨特,在她那里,她作为一个女人的从属性的复杂事实,并没有成为她的财富和“独立”的同样重要的现实的掩饰——或者更遭糟,托辞。)我相信,我们都同意:仅仅在抽象的层面上,将阶级当作符号再生产的地平线或母体来加以运用,却不在能够导向对阶级的限制力量和促成力量的详细描述的层面上来加以运用,那么这个问题是无法解决的。无论出于什么样的原因,后者都是更难做到的。罗兰•巴特(Roland Barthes)的话仍萦绕在我们耳际:“资产阶级被定义为社会阶级,而这个名字并不是他们想要的。‘资产阶级’、‘小资产阶级’、‘资本主义’、‘无产阶级’都是一场持续不断的失控行为发生的中心:意义从中不断涌现,直到他们的名字变得多余。”(“资本主义”后来成为了巴特所说的规则的例外情况,但这是因为资本主义在当时占上风,并且觉得自我赞美是让其他言论——关于特权和失势的持续争论——消失的最佳方式。)换句话说,阶级仍然是我们对人际关系的理解中最为缄默或被屏蔽得最厉害的范畴。这并不是说,性得到了更好的对待。在有关性的个案中,不可见性(invisibility)的宰制形式让位于别的、更残酷的再现性的暴力的形式——让位于对陈腐的半真状态的无休止的再处理,让位于凝固和膨胀的永恒新颖的盛宴。因此,我确信,研究阶级和性别,如果不重新思考两套术语总是重叠和干扰——总是互相揭露彼此的不足——将不会有什么收获。这也是马克思主义和女权主义总是不易相处的同盟的原因(从历史上看,这种怀疑有根据的)。

看到这里,读者是否可以感到,尽管我觉得完成这本书是件值得骄傲的事,但回首这本书时,我并没有过多的欣喜。的确,我创作这本书的时候正冗务缠身;[xxx]再回头看这个任务(我花的时间似乎太多了),它似乎无比艰难;我的写作风格,令现在的我感到吃惊,我竭尽全力才能避免魔鬼的侵扰——这其中就有玛格丽特•撒切尔(Margaret Thatcher)和罗纳德•里根(Ronald Reagan)。不过有时候我想,或者说希望,即便是这种特质也接近于这本书的主题的品质——接近于马奈面对他生活于其中的现实的深不可测的保留,接近于我从他身上发现的、想使绘画保持活力的努力。马奈是通过一种抑制活力和吞没活力的形象的迷雾,从而以纯粹精确的再现法,既拥抱又削弱这种形象的。正如谚语所说,“投其所好,顽石也能点头。”值得提起的是,在E.T.A.霍夫曼(E. T. A. Hoffmann)的原著中,奥林匹亚是个机器人的名字。

因此,“现代生活的画像”是个悖论——至少对于马奈和修拉,以及那些理解他们的人来说是这样。显然,这些画家都有各自的喜好,也有各自热衷的“社会新阶层”(nouvelles couches sociales);然而,我欣赏他们作品的时间越长,就越是震惊于他们疏离于他们的创作对象这一事实。问题是(这本书关注的问题):这种距离感和表面性最终产生了怎样的影响?又有何作用?当然,它旨在保存绘画——作为一种实践,一组可能性、一个自由的梦想。不过,人们总是存在着这样的疑虑——一个令人头晕目眩的悖论——即使培育这种冰冷的唯美主义也为建构和理解当下的可能性并因此改造当下的可能性保持了活力。它很可以称得上“为艺术而艺术”,但是,只有当“艺术”被设想为其内心总是包藏着肮脏的经验秘密之时,它才有可能。W.B.叶芝(W. B. Yeats)在《库丘林之死》(The Death of Cuchulain)中写道,“我唾弃德加作品里的那些舞者们,我唾弃她们的紧身短胸衣,唾弃她们僵硬的姿势,她们旋转时脚趾就像是陀螺,最唾弃的是她们女招待一样的脸。拉姆西斯大帝也许永存不朽,但那女人一样、老女佣般的历史却不会。我唾弃她们!”人们仍旧用各种方式唾弃着那老女佣般的历史。但是我想,叶芝极其正确,那老女佣绝对是这幅画的激情所在。

文摘

第一章 从巴黎圣母院看去的景象

我是一个据称已经现代化了的大都会中微不足道、牢骚满腹的公民,因为在室内外设计以及城市规划中,以往所有为人们所熟悉的趣味都被淘汰了……成千上万彼此陌生的人们被带入整齐划一的单调过程,从受教育到职业生涯再到衰老,以至于对于这块大陆上的人民来说,生活的流逝变得比那些愚蠢的统计数字所显示的要迅速的多。

——亚瑟•兰波(Arthur Rimbaud)

本章论点

想要发现拿破仑三世(Nepoleon III)及其亲信¬¬——尤其是他的塞纳(Seine)区行政长官奥斯曼男爵(Baron Haussmann)——所领导的巴黎现代化,与那个时期的新绘画之间的联系,是一种很有诱惑力的想法。一个不赞成这种绘画,尤其是不赞成这种绘画坚持其视觉上的严格中立性说法的批评家,有可能倾向于这样来理解这种联系:似乎只有当资产阶级已经系统地占领城市,而且可以毫不留情地再现资产阶段的统治时,画家们才能将城市当作他们的艺术中恰当而又纯粹的视觉主题。他们将城市视为一个空间,那里最终被置换的只有奇闻轶事和叙事;也因此城市才成为绘画的对象。但是,说到奇闻轶事和叙事,他们的意思难道不是指除他们自己的阶级之外其他阶级的单纯在场——亦即它们的压力和干扰么?这个批评家会说,奥斯曼的现代性又俗气又压抑,我们对1869年福尔卡德•拉•罗盖德(Fourcade La Roquette)在关于男爵成就的辩论中油腔滑调的提醒应该表示反感:晚至1847年,“晚上的月亮都已经出来了,街灯却还未点亮”;同时也应该对恶运当头的昔日部长的妙语而引发的“议会里的大笑”表示愤慨。2 因为议会十分清楚,奥斯曼的现代性建立在将巴黎工人阶级赶出市中心,并安置在贝尔维尔(Belleville)山中或维莱特(La Villette)的平原之上,在那些地方,月光通常仍然是唯一的街灯。画家们除了加入嘲讽的笑声,传播现代性的神话,还能做什么呢?

[24]相反,拥护者也许会认为,尽管现代主义画家表现了新巴黎,但是通常情况下,他们大都与官方神话毫无关联。他们在很大程度上避开了那些空间、景致、场合和纪念碑,而这些在奥斯曼看来正是其改造计划的本质所在。直到19世纪90年代,毕沙罗(Pissarro)才通过刻画歌剧院大道全景,全面呈现了奥斯曼改造计划的视点(piont de vue)。(图版3)在19世纪六、七十年代,吸引新绘画的东西是这个城市的任意性和未完成的特征。例如,在《1867年的万国博览会》(L’Exposition Universelle de 1867)这幅画里(图版4),马奈(Manet)就有点直截了当地讽刺了这座城市及其小部分狂热分子。我们应该将他有关巴黎的幻想形式的观点——全景的、统一的、戏剧化的、壮观的、单调的——与他十年后为这样的博览会而画的作品做个比较:视线模糊的街道淹没在了千篇一律的血红色旗帜中,或者有一个穿着工作服的独脚男人,走在同一条大街上——大概是1870年时的老兵,或者更糟是1871年的老兵。3

本章试图通过强调奥斯曼重建计划中致力于意识形态的统一的努力,以及这一努力的失败程度,来调和这些对立的观点。因此,它提出了一个相当特殊的问题,该问题涉及到在区区的绘画中产生那种再现形式的努力。

[25]也许介绍奥斯曼改造计划,应该从经过男爵改造的巴黎周边开始。1886年的某个时候——让我们假设在艺术家的画室或者印象派画展上看到修拉(Seurat)《大碗岛上的星期天下午》(Dimanche après-midià l’île de La Grande Jatte)之后——文森特•凡•高(Vincent van Gogh)创作了一幅主题为巴黎北部郊区的小作品。我们无法确定他呈现的大片土地是朝北还是朝南延伸开去,但它一定是大致朝着指南针的相同或相反的方向,因为我们所见的就是位于克里南库尔(Clignancourt)郊区工厂,与北部的圣丹尼(Saint-Denis)钢铁城之间的一片旷野。

19世纪80年代,画家选择这样的题材很寻常,认为这样的题材富有现代感和诗意。19世纪存在着这样一种观点,认为城市在这些地方泄漏了自己的秘密,在都市和乡村之间的令人好奇的地方——郊区(banlieue),像巴黎人称呼的那样——有属于自己的诗意,[26]让那些充满梦想的旁观者对资产阶级和乡下人(campagnard)的概念意味着什么,有了更为清晰的感受。1861年,维克多•雨果(Victor Hugo)在《悲惨世界》(Les Misérables)修订版中增加的段落中写道:

在沉思中漫步,也就是像他们所说的散步,对哲学家来说是一种消磨时间的好方法;尤其是在那种杂乱的乡村,有些丑陋却异乎寻常,给人两种不同的感觉,它们围绕着某些大城市展开,最著名的便是巴黎。观察郊区就像观察一个有双重性格的人。树的尽头是屋顶,草地的尽头是铺路石,耕地的尽头是商店,俗套的尽头是激情, 圣事喃喃之声的尽头是人类的噪音——所有这些都令人兴味昂然。因此,在这些缺乏吸引力的地方,总是有那些只会使人想到悲哀这个词的过客,以及明显在漫无目的中散步的梦想家。4

这些段落也许已经刻在了凡•高细致好学的头脑中。无论如何,他一定很清楚郊区意味着忧郁,到1886年,甚至在新商品中出现了专家——诗人和画家。郊区的秋天总是以空荡的街道告终,奥斯曼的城市的最后痕迹——一个报刊亭、一个街灯柱、一个铁铸的公共小便池(pissotière)——逐渐消失在雪地里。它是拾破烂的、吉普赛人和煤气厂工人的领地,是让•弗朗索瓦•拉斐埃利(Jean-François Raffaëlli)和吕奇•卢瓦尔(Luigi Loir)这类画家的天地。1886年,阿尔芒•纪尧姆(Armand Guillaumin)能想得出来的对《大碗岛上的星期天下午》的最大侮辱,便是告诉修拉他是“在模仿拉斐埃利”。5 [27]凡•高知道如果想继续成为先锋派的一份子,就要避开各种各样的郊区。

我们也许会猜测凡•高想要坚持雨果的态度,但他认识到这种态度需要用以下这样的意识来加以修正:所有用在郊区这个词上的修饰词语——悲哀、灰暗、凄凉、破败,甚至是模糊地段的模糊(the vague of terrain vague)——都用得过于频繁,至少是被资产阶级路人们用得过于频繁了。像左拉(Zola)在《小酒店》(L'Assommoir)第8章里描述的那样,让它们从洗衣女工和金属加工工人口里说出,也许会重新唤起这种感受。吉尔韦斯(Gervaise)和古吉特(Goujet)爬上了蒙马特(Montmartre)山的北面:

他们埋头走着,沿着那条破旧的小路,伴随着工厂的隆隆声。然后,他们像是自始至终就知道这个地方一样,在两百码之后不假思索地左转了,他们仍旧保持沉默,一个空旷的地带印入眼帘。在机械锯木厂和纽扣工厂之间,残留着一片草地,有一些烤焦了的黄草;一只拴在柱子上的山羊,围着柱子转圈,还咩咩直叫;远处一棵枯死的树被火辣的太阳光吞噬了。

“真的,”吉尔韦斯低语道,“你会认为你是在乡村。”……

他们二人什么也没说。天空中有一团白云像天鹅一样慢慢游动着。在田野边缘,那只山羊转向了他们,打量着他们;时不时还发出有节奏的软软的咩咩声。他们牵着手,眼里满是温柔,随后眼神偏向远处,陷入了沉思。[28]如森林般的工厂烟囱围绕着蒙马特破败的山坡,挡住了人们的视野。苍白荒凉的郊区里,绿树为廉价的旅店洒出了一丝清凉,这个发现让他们泛起了泪意。6

这一切完全笼罩在一种荒谬感之中,读者有理由觉得吉尔维斯看到的景象过于荒唐愚蠢——最后那个短语或许过于粗陋了。但是小说里的景象和情感不是简简单单就可以一笔勾销的;吉尔韦斯和古吉特享有片刻的自由,郊区的景致就是确定自由并标示其局限的环境。

《小酒店》也是凡•高的读物之一。四年前他就在海牙读过这本书,或许在巴黎又读过一次。但是他最后创作的郊区景象的绘画并不是一个混合的图像;我参照体系中可能的论据并没有暗示他的画是一种混合的图像。相反,他创作的图像,空旷荒凉,刻板乏味,城乡之间交换的迹象并不明显,这使得他的绘画不再仅仅是富于艺术情调的郊区绘画。

当然,这幅画具有一种荒凉的感觉。这种感觉是色彩的单调乏味造成的或暗示的,其中物体和人物被简化为流畅的、马虎的,几乎不好意思的几笔涂抹。前景中十字路口的油彩,像雨水淋湿的粘土一样湿滑,如天空中的云层在流淌——云层乌云密布,几只鸟似乎被雨水淋湿,在缓慢地飞翔。郊区看上去应该就是这个样子:天气恰到好处地令人绝望,画笔坚持把一切刻画成四处泥泞不堪、潮湿破败的特征,甚至连街灯柱都如此。无论画面中的不同形体看似嵌入四处的淤泥之中,凡•高都竭力想要使它们变得清晰易懂,通过这些手段,他如实地,一点一滴地勾画出巴黎边缘地带的全貌。画面里有鸟儿和煤气灯;远处是风车和两三幢又高又窄的红瓦顶房子,在地平线的两侧开阔处是单调的灰色建筑和一排排相同的窗户。参差不齐的草地,破旧的篱笆和杂草,右边从赭色变成粉色的线条也许是小麦或大麦,亦或是另一条小径;左边的一抹朱红色也许是种植在休耕地上的罂粟花。两个男人穿着工人的工作服,一个在近处,另一个在远处,近处的那位身旁有个身着黑色衣服的女人;两个穿着白衣服的小孩被领着在田野间散步,右边还有五、六个其他人物,在远处行走或工作。[29]煤气灯前面的小径上,站着个手持拐杖、头戴帽子的人,身着皱巴巴的棕色夹克衫,长着一张粗糙的灰色色块构成的脸。

这些细节都有一定的用意,大多都在讲述同样的故事。工厂——就是那些单调的灰色建筑——将取代风车,别墅将穿过泥土地和麦田,直到抵达规划中的煤气管道可以到达的地方。这是一幅反映人们工作状况的场景,芸芸众生大多步履匆匆,忙于自己的生计,他们没有停留或闲逛,更没有坐在草地上休息。这里没有梦想家。这不是周日下午,圣丹尼平原(the Plain Saint-Denis)并没有刻意向观众展示一个景观;无论是灰暗的建筑线条,还是平原的边缘,甚至小径上那五个渐渐远去的身影,都没有给这幅画带来多少比例感和清晰的界限感:各种事物相互渗透,景观带有一种单一的、无从区分的形状。前景像是被水浸泡过的石灰和粘土。

有些人就因为这些东西——各种工厂、混乱无序的土地、小径和孤零零的煤气灯——而直接指责奥斯曼男爵。早在1870年,奥斯曼最强硬的反对者,路易•拉扎尔(Louis Lazare)就指责男爵在原巴黎的边缘,建造了第二个工业化的巴黎,期待用低廉的租金和工作机会把工人阶级吸引过去。

工匠和工人[拉扎尔写道]被幽禁在真正的西伯利亚,那里蜿蜒崎岖的土路纵横交错,没有灯光,没有商店,也没有供水,什么都没有……

我们把破布缝在皇后的紫色礼服上;我们在巴黎建了两个城市,两个不一样且敌对的城市:奢华之都被包围和围困在贫民窟之中……你将诱惑和贪婪并置在一起。7

事实上,奥斯曼亲自推销圣丹尼平原。他把大资本家盖尔(Cail)和塞伊(Say)请到了办公室,在地图上向他们展示了这块开阔的土地,这里不同交纳城市的正常税费,下水道是新修的,还确保有廉价的煤。8 他十分肯定地认为工厂应该搬出帝都。最终,税法和男爵的承诺达到了预期效果:塞伊先生把他的冶炼厂从伊夫利(Ivry)搬到这里,盖尔先生也把他的钢厂从格勒诺尔(Grenelle)搬来。其他人紧随其后,19世纪70年代这个平原就慢慢填满了:奥斯曼对工业有一套自己的办法,在许多其他方面也是如此。