摘要:武晨:坏人也能上天堂,展览时间:2017 年 3 月 17 日 - 4 月 23 日 ,开幕时间:3 月 17 日,16:00 - 18:30,展览地点:北京市朝阳区酒仙桥路 2 号 798 艺术区魔金石空间。

展览时间:2017 年 3 月 17 日 - 4 月 23 日

开幕时间:3 月 17 日,16:00 - 18:30

展览地点:北京市朝阳区酒仙桥路 2 号 798 艺术区 798 东街 魔金石空间

这是艺术家在魔金石空间的第二次个展。

如果想对艺术家的作品有更深入的理解,请查阅他的第一次个展“马蒂斯的裙摆”的信息。他的作品之间的关系不是重复,而是遥相呼应。2013 年的“丽达丽达与天鹅”中肉欲的天鹅,而 2015 年则为“坏人也能上天堂”中死后进入了天堂的天鹅。

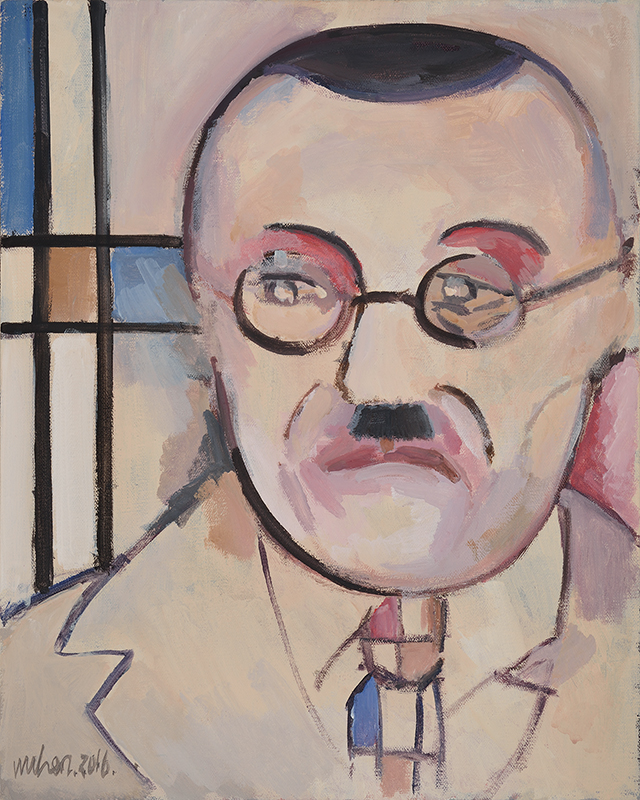

参展作品中的标题不只是作品的名称,而是作品意义的延伸和升华,它们的重要性和画布上的线条和颜料一样重要。“抽象艺术家的具象肖像(2016)”画的是肖恩·斯库利穿着睡袍的工作时的情景,既像一个国王又像一个囚犯。这是一幅反讽与悖论的绘画,从标题到画面。

面对混搭与挪用方法建构起来的画面,观看时可以借用欣赏周星驰“无厘头”式电影的轻松状态。妓院里裸体的圣诞老人、抱着天鹅的本拉登、娃娃脸的蒙德里安⋯⋯。

如果您熟悉艺术史和艺术圈,看武晨的画更加兴趣盎然。他对艺术史中的作品和艺术家进行了篡改、挪用和混搭。艺术圈越来越像黑社会,艺术家谈论艺术就像说着黑话,只有他们自己能懂。如果您不熟悉艺术史和艺术圈,也不要望而却步。误读从来都是阅读的一种方式,往往还有不可预料的创造性。

绘画技巧应该和所要表现的相匹配,“画的好”和“画的坏”都是相对于画的内容而言的,也就是“形式和内容的高度统一”。武晨习惯使用丙烯,保留笔触的粗糙感,这样他画画时可以随意修改与添加。玩笑是不能等待的,不然你就会得罪了玩笑。

“坏人也能上天堂”是这次展览的标题,它并不意味着“好人就要下地狱”。标题的字体用的是毛泽东的草书,其中第一个字“坏”和最后一个字“堂”都不好辨认,不要紧,可以只读成“人也能上天”。

刘野

2017.2.9

展览现场图

关于艺术家:

武晨,1983 年出生于河南郑州,现工作生活于成都与北京。

主要个展有:坏人也能上天堂,魔金石空间,北京,中国(2017);马蒂斯裙摆,魔金石空间,北京,中国(2014)

主要展览有:游·历——华宇青年奖 2016 年度入围艺术家群展,三亚艺术季,三亚,中国(2016);第一届道滘新艺术节,XI当代艺术中心,广东,中国(2016);第六届成都双年展,成都国际会展中心,成都,中国(2013);旋转木马,北京时代美术馆,北京,中国(2011);M50 创意新锐展,M50 创意园,上海,中国(2009);“囧——表达与姿态”第三届上海多伦青年美术展,上海多伦美术馆,上海,中国(2008);“青年中国奖”当代艺术展,海德堡大学美术馆,海德堡,德国(2008)等。

展览作品:

ML先生的肖像 2016 布面丙烯 50×40cm

坏人也能上天堂 2015 布面丙烯 300×200cm

关于男人女人男人体的自画像 2016 布面丙烯 200×300cm

少妇历险记 2015 布面丙烯 180×250cm

无题(抽象画练习) 2016 布面丙烯 50×40cm

无题(坏人也能上天堂二) 2016 250×180cm 布面丙烯

无题(男人体和男人体,男人体与女人体,女人体与男人体之间的关系) 2016 布面丙烯 200×300cm

无题(一张有兔子的静物画) 2015 布面丙烯 200×150cm

武晨与刘野的对话

刘野:我发现我们俩有一个共同点,都喜欢用丙烯画,你基本都是用丙烯吧?

武晨:对,我都是用丙烯。

刘野:那你为什么不用油画画呢?或是你当时怎么形成用丙烯画画的方式呢?

武晨:油画干得太慢了。我在画一张画的过程中情绪起伏比较大,我需要先快速地把第一感觉给记录下来,然后再去慢慢调整,如果每一遍都画太慢的话呢,会降弱我的情绪。

刘野:嗯,比起油画来,丙烯它确实有一个方便,就是它不用“等干”。

武晨:并且丙烯媒介剂也很丰富,想让它干得慢点也可以。刘老师你那种画也需要慢干剂吗?

刘野:不用,其实我就喜欢丙烯的快干,当即我就能看出效果。但丙烯的缺点就是不够厚重,需要多画几遍才能出效果。

武晨:丙烯对我来讲确实方便,更容易上手。我的绘画习惯就是在电脑上把图片处理后就开始画,在绘画的过程中不断地去调整。丙烯这种方便性会让我的胆子放大。

刘野:你获得一种自由嘛。等于你的画经常是处在一种画的过程中,她既是成品也是草稿。整体看你的画,你经常用同一题材画几张作品,而且时间跨度上比较长。比如2014年你画了《怪兔子了解绘画之后》,2015年你又画了《无题(一张有兔子的静物画)》,主体物几乎相同,你是出于怎样的一种考虑?

武晨:这两张画的时间点对我来讲比较特殊。2014年那张画我是在成都画的,那时候我还没有来北京。2015年那张画是我把工作室搬到北京,而且是在2015年年初刚做完个展后画的。

刘野:2014之前你是一直在成都画画是吗?为什么会来北京呢?

武晨:我从2007年毕业之后一直就在成都画画。刚毕业那个时期其实还不是很自信,总感觉自己需要再沉淀积累几年。其实在成都,我和成都艺术圈几乎也没有任何关系,就是自己画画。慢慢我发现自己总会陷入到一个小世界里,缺少和公众的交流,感觉越画越没有动力。2012年我几乎一张像样的作品都没画出来,直到2013年才慢慢找到一些新感觉,期间也产生了来北京换换环境的想法。当时我给自己制造了一个幻想,就是三年后会有一个自己的个展,我假设着那时所有的作品都是为那个虚无的个展做准备。《怪兔子了解绘画之后》差不多是我来北京前在成都画的最后一张画,我把自己比喻成博伊斯怀中的死兔子,珍珠、金色十字架吊牌都只是一个幻想。毫不掩饰地讲,我希望我这只怪兔子能在北京找到自己的机会,能有自己的一片天地。而《无题(一张有兔子的静物画)》那张画,是在第一个个展后画的,虽然第一个个展在准备的时间上还是有些仓促,但是对我来讲第一次的亮相还是很重要。

刘野:艺术还是需要交流的,要不然她就变成了自娱自乐。你第一个展览挺好的,我也是通过那个展览才对你有一个全面的了解。你看似很幸运其实还是积累了很久。

武晨:嗯,第一个展览之后紧跟着是参加了香港巴塞尔艺博会,再之后是上海021艺博会我的个人项目,这些机会都是我在成都时所想象不到的。《无题(一张有兔子的静物画)》那张画里的兔子明显轻松了。

刘野:你第一张作品中那个兔子看起来虽然也很生动,但第二张明显大胆了很多。红色线条的兔子感觉还是拟人化的,那个臀部到腰那块就很像一个性感的女人体。

武晨:其实这两张画也是关于资本、绘画还有艺术家之间的关系,或是说这个时代,资本和艺术之间的关系。对我来讲,画廊和市场的介入有一个很大的好处就是让你的自信心可以得到提升。我觉得资本像鸦片或是某种药物,它有好处必然也有副作用。而且从宏观上来说,一个地区经济的繁荣也能促使好艺术的产生。

刘野:绝大部分好的艺术都是产生于经济较好的地区。比如朝鲜就很难产生出好的当代艺术。今天资本的力量确实有很大问题,但关键还是看艺术家自身。比如说伦勃朗,你不能因为他前期卖得好就说他是一个不好的艺术家,后期因为落寞了就说他是一个好艺术家。一个艺术家的好或是不好,资本在里面一定有所作用,但绝对不会是决定性作用。而且以前艺术家的经济来源只有订单画,或是依附于权力,路径更单一。我们这个时代做艺术其实更加自由。

武晨:嗯,资本和艺术的关系太复杂了,荷兰当时能有那么多伟大的艺术家可能也和大航海时代有关系。其实我对很多问题的思考都是自我的片面理解,而且很多时候是建立在假设或想象上。我希望我能真诚表达,即使有可能是幼稚的,那我就努力准确表达我的幼稚。还拿《无题(一张有兔子的静物画)》这张来说,从生蚝中取出的珍珠和纯金打造的十字架不一定是不般配的,而这一切对画家来说可能就出自发光的调色盘,很有可能涂满金色的博伊斯就在跟那只死兔子讲这些事情。不是有一句充满哲理的废话:这是最好的时代也是最坏的时代。那我是不是也可以说:资本是艺术最好的朋友也永远是她的敌人。

刘野:挺有意思的,我觉得你的绘画看起来有些“严肃的玩世不恭”,但你这种“严肃的玩世不恭”的态度和我这一代的那些艺术家又是不一样的。比如我们那一代多是针对社会环境,而你的态度更多是黑色幽默式的自我解读。你的作品看起来很随意,但实际上你还是思考了很多,观察了很多,然后才做决定的。《无题(一张有兔子的静物画)》你这张画中的形象是倒挂着的,那张《坏人也能上天堂》里的天鹅也是倒挂着的,是不是她们之间也有一些关系?

武晨:虽然在形式上有共通的地方,但总体上来说她们还是独立存在的。《坏人也能上天堂》这张和2013年画的那张《丽达丽达和天鹅》还有后面那张《无题(坏人也能上天堂二)》可能关系更加紧密。

刘野:2013年那张感觉还是对肉体欲望的描绘,怎么到2015年这张变成了《坏人也能上天堂》呢?

武晨:丽达与天鹅这个绘画题材从达·芬奇开始一直被无数的艺术家进行演绎,而且几乎都是对丽达与天鹅的情感或是肉欲的表达,《丽达丽达和天鹅》那张我也是延续了那种情欲的表达。到《坏人也能上天堂》我其实是想为这个题材画一个句号,就是说我自己假设了这张画是丽达与天鹅这个绘画题材的结局。我在画布上对宙斯实行了惩戒,各种小天鹅像是古典画中的天使散落在宙斯这只受惩罚的大天鹅的四周。画完这张之后其实我还不是特别过瘾,又画了一张拉登抱着天鹅那张,也就是《无题(坏人也能上天堂二)》。就是假想拉登也不一定比宙斯坏到哪去,宙斯也比拉登好不了多少,人性这东西其实是最单纯的,也是最复杂的。

刘野:“好人”“坏人”在一定条件下也会相互转换,我觉得人特别重要的一点,要承认和意识到自身有恶的那一面。搞艺术的有一好处,就是可以把你的“坏”在画布上尽情体现。

武晨:之前我画过一张关于希特勒的肖像(《无名画家的肖像》),我就是把他当成一个平静的画家来画。如果希特勒把他的野心和坏用在艺术上,可能就多了一个三流艺术家,少了个战争狂人。当然这也只是我的一个假设。

刘野:蓝色背景三个人体这张大画,之前也有一张类似的,这个主体人物是《草地上的午餐》里的吗?

武晨:对。这张是2016年画的叫《无题(男人体和男人体,男人体和女人体,女人体和男人体之间的关系)》,另一张是2014年画的名字少了无题。其实更早之前还画过一张《如何观看一张抽象画》,里面用的也是《草地上的午餐》那三个人。《如何观看一张抽象画》是我假设马奈在刚刚开启现代主义大门的那个时代看到后现代主义——抽象画的反应,马奈笔下的两位绅士和裸体的缪兰万万没想到他们竟然被这些几何图形,线条组成的绘画所颠覆。2014年和2016年那两张我更多的是对这三个模特之间心理活动的描绘,我希望站在这三个模特背后,对他们的背影进行观察,可能男主角喜欢女主角,女主角爱上了男二号,而男二号对男主角的爱更多。如果说2013年那张是穿越剧的话,2014年2016年这两张更像是无聊的狗血剧,2016年这张通过背景和椰子树的穿插来加强这种荒诞。

刘野:我突然想到一词来形容你的艺术或是你这个人——无厘头,可能比玩世不恭,幽默什么的更加准确。

武晨:为什么会想到这个词呢?

刘野:你这个绘画和你的描述包括你给画起的名字,特别像周星驰的电影,开始感觉就是乱七八糟,毫无逻辑,但不会觉得一点道理没有,越深入地了解,越能透过其嬉戏,调侃反讽的表象触及到你对事物的表达。而且你选的兔子,天鹅这些形象看似是没有什么道理,但其实特别适合你这种画。还有椰子树这个形象,这种树是很难入画的,弄不好就会显得特别俗气,但被你这么无厘头地一弄,在画面中还显得很恰当,很有寓意。

武晨:说到椰子树也挺逗的。有一次我和谢南星聊天,不知道怎么聊到了塞尚的大浴女,我突然在想塞尚用来分割画面的那几根树干会是什么树呢?第一反应就是椰子树,可能这是潜意识里有内地人对大海的美好向往。

刘野:嗯,准确地选择你所要画的物体和对象是一种天赋,也是一个好的艺术家必须要有的素养,你所选择的物体从表面看起来都没什么道理,但让人感觉这些物体放在你的画中就是准确的,这也是你绘画天赋很好的一种体现。红色那张大画也是你的新画吧?

武晨:是,这张是我的自画像(《无题,2016年自画像》),这个和去年画的《少妇历险记》有点关系,这张主要是想通过上面那面镜子,来制造一个心理空间。

刘野:你这张画,让我想到了委拉斯贵支《镜前的维纳斯》那张画。我发现你的画啊,有一个经常出现的线索——都是与艺术史上的作品在对话的关系,虽然你的思路很跳跃,但它还不是一个没有线索的构思。

武晨:对,因为我觉得对画家来讲,一直也都有这种关系在里面,委拉斯贵支那幅画也会让人联想到威尼斯画派乔尔·乔纳《沉睡的维纳斯》。艺术史对画家来讲有点像本字典,这可能也是画家的一个优势,要不然没有根基,硬去创造一个新的东西还是太困难了。

刘野:其实这个牵扯到的问题就是绘画嘛,到底你是关于现实的,还是关于绘画的。简单来说是两种大的路径,有一种是我的灵感来源于现实,还有一种就是我的绘画来源于其他人的,某种程度上也可以说关于绘画的绘画。我觉得你的绘画还是关于绘画的绘画。

武晨:嗯,其实我对绘画的一切都有很强的好奇心,比如画家自身的肖像,画家的工作室,画家用的工具,包括他的模特等等,这可能也是我选择架上绘画的原因。比如去国外的博物馆或是观看展览的时候,虽然有大量的作品是影像或装置,我当然也有兴趣去了解和感知,但对我来说,最解渴的还是看绘画作品。所以可能我个人的兴趣点就在这个上面,就选择了用绘画来表达我对绘画的理解。

刘野:我发现你的好奇心是挺重的,可能这种好奇心和之后的思考也是推动你做这种绘画的一个动力。

武晨:我个人就是那种喜欢长期独自在工作室画画的艺术家,一个人的独处可能也会容易让人胡思乱想。再来说说《无题(2016年自画像)》这张吧,你在开始说这使你联想到了《镜前的维纳斯》,对,其实镜子一直在绘画中有很重要的作用,它不光是在二维平面里创作第三个空间,很多时候镜子还建立了一个心理空间,比如像培根的很多画里的镜子。

刘野:你这张画镜子里是一个变型后的人体吗?

武晨:对,镜子里的形体是女人体和男人体的结合体。我其实希望对每个看画的观众做个关于性取向的小测试。刘老师你第一眼看到的是什么呢?

刘野:那个是乳房吧?那个是肚脐眼吧?

武晨:嗯,一个男人一眼就从女人那方面看,那他就应该是个直男。这当然是我个人假设的啊,不一定准确。

刘野:直男是指我喜欢女性是吗?

武晨:对。

刘野:那肯定是(哈哈),看久了其实也有点像一个男性的生殖器,是吗?

武晨:对,我是用了一个女性的身体局部,让这个形体又有点男性器官的意思。不是有种说法,每个人体内都有同性恋的基因,只是有些人这种基因比较多有些比较少而已,我也想测试一下自己。画这张的时候我还发现一特逗的事,这张画背景是一个色情场所,在网上找图的时候发现很多色情场所都挂着古典油画的复制品,圣母啊,圣婴啊,安格尔的浴女什么的,好像色情和艺术真是有紧密的关系。

刘野:其实这就是人性嘛,情色是人性中很重要的一部分,也一直是绘画中一个很重要的题材。其实绘画从题材上来说,不是越来越宽泛,而是愈发窄,愈发在某种程度上有关系,关键是你到今天用什么方式去表达,这特别有意思。

武晨:很多时候我觉得绘画就是用来表达自己的认识,跟一个评论家或学者,用文字来描述一张画一个理论是一个道理,不同的是我只对自己负责,可以展开无边的联想。

刘野:这等于是你的一个再创作,完全是一张新画。绘画的主题其实也没有那么多。比如小说,其实小说总的来讲就是一个题材,就是男女谈恋爱的故事。最早“小说”英语就是“romance”罗曼史,浪漫。当然,后面一些小说不写谈恋爱。但总的来说主流经典小说就是不同的作家用不同的方式写男女谈恋爱,看谁写的好,写的有意思,你看《红楼梦》、《简爱》、《安娜·卡列尼娜》等等。

武晨:好像有人说过,艺术史就是部色情史,那小说就是部恋爱史,哈哈。

刘野:所以,绘画的主题并不像想象得那么多,而且不用开发得太多,我觉得绘画的有效性在于你得有文化记忆,她才有效。《少妇历险记》这张看起来也是充满色情因素的一张画。

武晨:《少妇历险记》不止是有色情因素,她还像是一个谋杀现场。我希望她是一个混搭风格的作品,有点像昆汀的电影。童话里的白雪公主和现实中长大的白雪少妇,邪恶的女王从漫画闯进现实白雪少妇的闺房,一双冷静的脚预示着另一个空间还有其他人在关注这一切的发生,这个人有可能是我,或是观众本身。总之这可能就是一切高潮的前戏。

刘野:你这张画里的脚画得特别有意思,一下把一个童话故事给拉到现实了,这个脚像一个药引子,加强了这张画的荒诞性。现在很多好的艺术作品里都有荒诞性,即使是一张抽象绘画,好的抽象绘画里面其实也有荒诞性。你还画过一张《抽象艺术家的具象肖像》我还挺喜欢的,刚开始我不知道画的是什么,后面看你的题目再看你的画发现这里面有一种反讽又带有一种悖论,这两种关系在一张画中同时存在还是很有意思的。

武晨:这张画画的是肖恩·斯库利。我个人对他的画不是特别感兴趣,其实我对抽象绘画一直没有很好的感觉和认识。但我对他这个人很感兴趣,可能因为他是爱尔兰人,爱尔兰足球队的标志人物罗伊·基恩,还有U2乐队,一直是我喜欢的。我感觉他的抽象画有种对颜料和画布的暴力宣泄,如果他是用抽象的方式来表达他的情感的话,那我就是用一个具象的方式来表达我对他的抽象画的片面理解。

刘野:我在上海看过他的展览。如果蒙德里安是典型知识分子抽象艺术家的话,他就是典型的工人阶级抽象艺术家。他出身本来也是工人阶级,他的有些画里还是有一种感人的东西,抽象画很容易变得优雅和装饰,他的画里还是有些粗野的东西在里面。

武晨:我也是工人阶级出身,我对这种看似缺乏教养的东西挺感兴趣,他里面有种浑不吝的劲。我记得上初中的时候买过一本足球杂志介绍爱尔兰队,“桀骜不驯,不畏强暴”是对他们的评价,欧洲杯和世界杯他们只赢过三场,赢了英格兰,赢了意大利。我在2015年画过一张《自画像》,那是我在第一个个展之后画的,那张画我是想把自己画成一个屠夫,脸部也是黑乎乎一片,五官抽象成男性性器官的感觉,其实我也是在提醒自己要对自己有清醒的认识,保持自己的野劲儿。

刘野:“工人阶级必须领导一切。”这是我小时候常听到的一句话。你好像也一直有画自画像和艺术家肖像的习惯。

武晨:是的,我对艺术家肖像一直很感兴趣,《姓无名题》这张画最初的想法也是想画一张关于王兴伟老师的肖像。

刘野:这张画的构思怎么来的呢?

武晨:这张画最初的想法是从王老师的一张照片来的,在那张照片里他穿着工作服,一手拿着他自制的长笔,一手拿一个挺大的调色板,特像一个中世纪身穿铠甲保卫绘画的战士或是什么的。我就按王老师的工作方式,一开始做比较完整的小稿。我先用鼠标绘了一张,在电脑上用鼠标画有一个问题,就是没有真正训练你的手,手上感觉不够,然后我就又画了几张线描稿。最后才有了这张《姓无名题》。

刘野:这张画第一眼,让我想起符号了,就是这张画好像是各种符号组成的。胸前像一个“欧元”的符号,还有一个“V”,嘴那块像是一个“令”,你是这样安排的吗?

武晨:哈哈,这种解读挺逗的。你一说呢,我还觉得真有点像。但我没往那想,“欧元”那个是铠甲,中世纪骑士那种。

刘野:你知道我怎么想到符号了嘛?我小时候刚开始画画,我们院有一个开公共汽车的老司机,说画画是这么画,眼睛是两个6,然后什么横过来一个8是帽子,3是耳朵,倒过来的7是鼻子什么的,这张画让我想起那个来了。

武晨:我的画就是从一个假设开始展开联想的,在画这张画的过程中我的关注点从一开始对一个个体画家的描绘转换成画家和这个时代的关系的想象。我觉得这个时代的画家特像堂吉柯德,没有目标了,但骨子里还是有种轴劲儿,或是信仰什么的,但这种信仰有时候也有可能是可笑的。当然这只是我自己的一个解释,其实用文字去解读一张画总是危险的。你说的那个“欧元”符号,也挺有意思。

刘野:关于艺术家肖像和各种样式的“自画像”你一共画了多少张?

武晨:从2012年开始就断断续续的画了十几不到二十张的样子。自画像大概一年画一到两张,可能是因为我是狮子座太自恋的原因,我还挺喜欢画自画像的,从某种意义上来说我的每张画其实都是我的自画像。艺术家肖像大概有十张左右,都是我在某一个时间段内对这些艺术家的认识和理解,随着我对他们认知的变化也有可能会对有些艺术家的肖像进行再次创作。艺术家肖像是我会一直坚持的一个题材,我希望用我画的艺术家肖像画来创造一部属于我自己的艺术史。

刘野:每个人可能都有他自己喜欢的艺术家和不太喜欢的,这本来就是很个人化的一个问题,比如蒙德里安就是我喜欢的艺术家,他也是对我很重要的一个艺术家。可能对你来说他就没有那么重要。一个艺术家喜欢谁的作品也是判断或了解这个艺术家很重要的一个方面。你喜欢谁的作品,或是对你很重要的艺术家有哪些?

武晨:马蒂斯,他对我来说是一个类似于启蒙性的艺术家,我觉得他特像一个绘画老师,能教你很多具体关于绘画的东西。比如怎么用色彩来表达,怎么用线条概括一个形体什么的。我也画过一张关于马蒂斯的画《假如马蒂斯出生在美国》,这个假设是荒谬的,但从马蒂斯之后,美国艺术家做的东西来看,已经有他的基因在里面了。每次我不知道怎么画或是画什么的时候,我总喜欢翻翻他的画册。

刘野:我还发现一问题,你画的名字还是挺有意思的,画的名字对于你的画来说起到了延伸和扩展的作用。

武晨:对,如果说画一张画的前期思考是受精,画的过程是怀孕,画的完成是新生命降临的话,那给画起名字就像给新生儿起名字一样。名字也是给观众阅读你绘画的一个入口和通道。我喜欢把名字起得有意思一点。刘老师你怎么给画起名字呢?

刘野:我的画的名字还是比较严肃。画和画不一样,起名字的方式也不一样。你的这种无厘头式的绘画配你那种有点特殊的名字它就合适。我的画有些名字只有英文没有中文,比如有一张小女孩抱着一只猪的小画,特有意思的是,这张画有一次拍卖,他们把名字杜撰成了“还猪格格”,这就不合适了。

武晨:“还猪格格”,(哈哈哈哈)这比我无厘头多了。

刘野:所以你的艺术和你这个人的气质,你要做的东西,你的技术,包括你起的名字,都要匹配,需要专业的表达方式。

武晨:对,怎么画我觉得是这一切的核心。

刘野:所以你认为绘画还是很需要技术的?

武晨:技术还是很重要。我觉得技术就是去传递或具体化你想法的一个工具,准确不准确就看你手上功夫怎么样了。

刘野:我觉得技术的好坏,有时候意味着和你要表达的东西是否恰当,这个是判断技术好坏的标准。你这种比较糙的绘画技术就和你的表达很配套。你学画经历大概是怎么样的呢?

武晨:最早就是高中考前班,但学的时间短,考美院什么肯定没戏,也不想回读,就上了西南交大绘画专业。我小时候就很喜欢画画,上小学的时候我爸爸专门给我找过一个老先生教画画,我记得特清楚的是那位老先生用钢笔画马画得挺好的,教我画我就喜欢给马画翅膀给马画上犄角什么的,我给我画的马起名叫跨海麒麟兽,老先生来了几次就再也没来过了。之后我就自己临七龙珠,画各种漫画。

刘野:(哈哈)现在还有点七龙珠那个感觉,挺无厘头的。

武晨:对,鸟山明给我启的蒙,(哈哈)。其实我一直没经过特严格的那种绘画训练。大学第一节课就是谢南星上,他主要让你尽快忘掉考前班那套东西,进入到创作状态。我大一就跟一帮朋友在校外租工作室画画。我觉得我一直都是野路子。

刘野:你看你小时候画七龙珠这种无厘头的漫画,我们这一代也临小人书,都是现实主义那些,《鸡毛信》什么的,最无厘头的就是《西游记》,孙悟空被塑造成反封建压迫的战士。像你们七龙珠一代弄无厘头的东西,他有一种自然而然的东西。

武晨:那个时候这么理解《西游记》,在今天看来也挺无厘头的,(哈哈)。对,我觉得真诚表达很重要。刘老师,我最近也在想一个问题,就是绘画难度问题,以前艺术史可能是一个从古典到印象派到现代主义到后现代的线性发展过程,后现代之后突然感觉没有目标了,感觉画什么都行画什么也都不行。

刘野:我觉得抽象表现主义之后,整体来看绘画形式上的探索已经结束了,好像进入了虚无主义,他让你感觉到画什么都行,画什么都不对。

武晨:画什么都行,画什么都不对,特别准确。之前艺术史上最重要的艺术家就是在形式探索上或对艺术的认识上有贡献。今天来看,绘画的可能性在哪里呢?

刘野:这个问题太大了,但是我老觉得,你决定要画画,在某种程度上就决定了你已经在和历史发生关系。就是说,不一定你的最主要工作是扩展新的边界,可能是在整合过去发生的事儿。绘画其实不像想象得那么自由,她有一套自己的规则,而且跟一千年前比,她那个大的规则,也并不像你想象得变了那么多。绘画基本上来说,就是在矩形里边做游戏,高级游戏。

武晨:嗯,越对艺术或是绘画了解,越觉得她是一个难度很大的游戏。绘画艺术有点像中国象棋,象棋招数的变化已经在无数的对弈过程中几乎穷尽了,但你不能为了创新去改变马走日象走田这些基本规则。

刘野:改变这些基本规则后可能就不再是中国象棋了,就变成另一种游戏了。绘画这里面还是有一个最基本的东西,是根据这些最基本的东西来判断好与不好。而且使用一些其它方式对绘画来讲很容易让力量使偏。在一个朴素的平行四边形内你要想有突破,其实是非常难的。

武晨:面对绘画艺术这座高山,其实我感觉我还刚入门。我所需要的就是真诚表达,在画布上使劲地折腾。

刘野:你要是认准了绘画这条路一直走,你会发现虽然绘画很难但她确实有意思。

武晨:对,有难度的游戏才有意思,很容易通关的游戏也玩不长久。关于这个展览的题目,我最近也想了想。

刘野:你想的是什么?

武晨:我想用《坏人也能上天堂》这张作品的名字做这个展览的题目。

刘野:你希望所有人都能上天堂,包括“坏人”。跟你这个无厘头风格也挺契合的。

武晨:(哈哈)“坏人”确实有他的魅力,那就用这个来做这次展览的题目。

刘野:可以,用这个挺合适的。