范福安已届中年,无论是人生的体悟,还是艺术的历练与探索,都到了一种澄澈宽广的阶段。这也许是他的漆画艺术创作的最佳时段。确实,他的数次个人展览虽然相对低调,却迎来了业内专家的如潮好评甚至由衷赞叹。近年来他也在多项展览中屡屡获奖,在同龄的漆画艺术家中创造了可谓鹤立鸡群的记录,而其近期应邀为丹麦的皇家成员制作宏大尺寸的肖像漆画,获得肯定与赞许,无疑更是凸显了他的艺术探索的取向高度以及走向国际化的努力与难得的影响。与此同时,他的漆画教学也在高校中独辟蹊径,生根开花,以其丰富的实践经验与甘苦心得令莘莘艺术学子为之倾倒。当然,他心仪的目标是带出一批终生热爱中国漆画艺术的艺术家……不知不觉中,范福安已经从一个纯粹的漆画家转型成为了一个学者型的艺术家。这应当预示着一个新的教学相长的佳境,同时也理当促使他整理、规整和提升他的艺术生涯,一方面在理论上积累自己的思路,另一方面则趁年富力强构思与实现更多的漆画佳作。

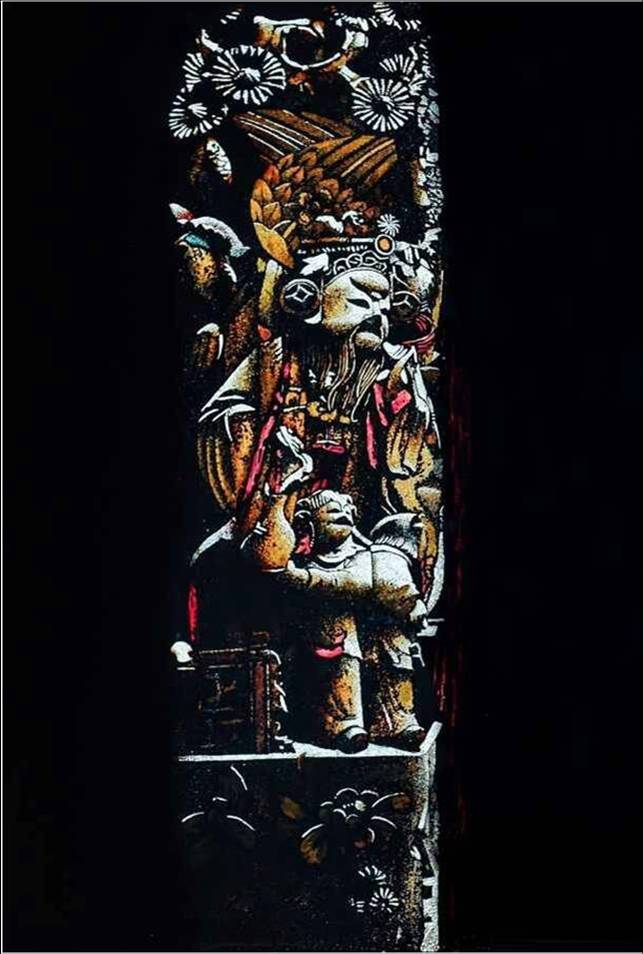

福神

女王

众所周知,漆画是中国的。追溯历史,漆画甚至与中国的早期文明联系在一起,有时甚至会让一些学者推断,人类最早的油画源自中国。这当然是夸大其词和言过其实的说法,但是,漆画这一独特的艺术品种确实曾经让华夏文化有过一抹令人惊艳的独特光泽,至今让世人铭记难忘。多少有点遗憾的是,这一历史悠久的艺术样式到了后来却有了某种断层之虞,它流传到越南倒反而日益蓬勃起来,漆画成了某种专门的艺术载体和独特的民族文化印记,以至于在上世纪50年代,中国的艺术家要派去那儿学习取经!同样,漆艺传到日本也是别开生面,精美而又雅致的漆器艺术品不啻是供人玩赏的小品而已,它也是大和民族审美精神的一种鲜明符号。一度辉煌却又沉寂的中国漆器、漆艺确实是到了一种亟待振兴的时候了。

范福安似乎从一开始就有肩负重振中国漆器、漆艺的良好条件。他自小迷恋绘事,而处身漆器的历史重镇安徽新安,则为其心仪与感悟传统漆画添增了得天独厚的氛围,因为,众所周知,明朝精擅髹漆并以《髹饰录》传世的黄成就是新安人,而《髹饰录》是唯一一本存世的中国漆艺的著述。在中华职业学校美术班学成之后,范福安即进入屯溪工艺厂从事徽州漆器的研创。值得庆幸的是,他亲炙了徽州的漆器国手如俞金海先生的教诲,令其对诸多漆器工艺体会至深。我们知道,自南宋以来,徽州漆工就曾用当地生产的生漆调和绿松石、丹砂、珊瑚、石黄、青筋蓝、朱砂等制成一时名扬天下的“菠萝漆”,其制作的砚盒、笔筒、笔杆、花瓶、扇柄等,精美绝伦,最终得以忝列贡品的等级。俞金海正是这一漆器技艺的传承与再创者,其声誉远及崇尚漆艺的东瀛。正是在俞金海的言传身教中,极有悟性的范福安对徽派的漆艺传统有了沦肌浃髓的体会。当然,他本可以凭借这份底子在漆艺界打拼而有风生水起的惬意局面。但是,年轻的范福安志存高远,他决意要走一条与传统艺人不一样的发展道路。因而,他考入合肥师范学院美术系深造,油画成了其最感兴趣的主攻对象。接着,又有机会进入中央美术学院进修,对油画的方方面面有了诸多进一步的了解与思考,也让其对传统漆艺与油画艺术的深度结合有了更具信心的体悟与抉择。

在实践中,范福安从不盲目而为,而是步步为营,稳扎稳打地实现自己的艺术求索。他一方面总是倚重自己为之着迷的传统材料,如天然大漆、金粉、银箔、蛋壳、贝片、朱砂、玉石等,很讲究通过刻、罩、雕、堆、嵌、磨等技艺,极度凸示传统漆艺的特性与亮点,因而,手艺的味道无所不在,令人寻味;另一方面,他则时时借力于西画的多样表现手段,山水风景、花卉、建筑、人物,乃至趋向抽象的构成(如图腾、装饰纹样)等,都是其尝试的对象,描绘与表现似乎一下子没有了羁绊,而无论是画面的色彩的组合、构图的完形,还是东方意味的渲染以及现代感的追求等,都有精彩的发挥,总是有可圈可点之处。这些使得范福安的漆画艺术形成了一种远比传统漆艺更为丰富多彩的崭新面貌。

山语人家

水墨徽州

当然,我们深知,将中国的漆画推向一种既可以自由表达同时又承载鲜明文化认同性的高度,无疑是艰巨而又长期的作为,这不是一两个艺术家的个体追求可以轻易促成的。艺术的建树总是难度自显。或许,我们透过范福安的艺术轨迹可以获得些许启迪。

首先,范福安从来不想以漆画的方式作油画,成为后者的某种点缀而已。如何在打通传统漆艺与西方绘画的同时,让漆画依然是漆画,这是艺术家创作理路中的焦点。除了采用传统材料和工艺之外,范福安一心要提升漆画大含细入的魅力。一方面,就如艺术家自己深有体会的那样,“中国几千年的漆艺发展史给漆画创作提供丰厚的资源,这是其他画种所不具备的,研究漆画语言的构成,才会使我们在不断地漆画创作中真正感悟‘大漆’那独有的艺术魅力。”另一方面,他力图使自己的作品既有“国画意境深邃之美,又有油画色彩绚烂之美,还有版画线条刚毅朴拙之美,更有水粉率意柔和之美,雅致清逸,作品形式新奇,有思想深度,有意境内涵,集诸多画种大美于一身。”综合演绎成一种特殊的分化,这委实是对漆画这一传统艺术体裁的全新思考。艺术家无疑也为自己设定了一个极高的美学标准,有些画作的工序多达上百道,历时半年多方能完成,可谓心血之作。我们凝视范福安的作品常常还会有一种诗意盎然的愉悦感,而这种诗意不仅仅是令人兴味绵绵的抒情意味,同时也是被英国唯美派批评家沃尔特·佩特在其《文艺复兴》一书中所称道的那种透过艺术门类的跨越、融通而形成的无尽妙谛。漆画如此前行,虽然不是唯一的取向,但是,也饶有意味,值得一试。假以年日,范福安当有更多的力作来佐证自己的艺术抱负。

其次,是对自我的渲染与强调,进而汇成个性鲜明的创作风格。与工艺联系较为紧密的艺术门类,由于常常侧重材料、技法以及装饰性等,有可能将创作主体的个人意味淹没掉。这在充满惯例法则的炫技过程中尤其会如此。虽然手艺本身是有个人化印记的,但是,毕竟并不总是可以让人一目了然的。区分马远与倪瓒并非难事,因为他们个性十足,因而风格迥然,绝不混淆。可是,要辨认出工艺门类的成品之间的个人化痕迹,恐怕只有极个别的专门鉴赏家才有一点把握。范福安的漆画作品则时时洋溢出鲜明的情致,浸透了他对家乡的热爱。对于故土风物的迷恋是一种最自然不过的情感倾向,而艺术家更是欲罢不能,极力渲染。在艺术家手下,无论是百看不厌的徽州民居、传统木雕母题,还是看似平常的柿子、芸苔等,都是艺术家倾情为之的描绘对象,而对秋日残荷的那种欲言又止的点化,又何尝不是他的由衷感喟。在题材的选择之外,我们也可以注意到,范福安对色彩的经营颇偏重强烈的对比。无论是大块面的黑与白的连缀(如《徽州民居》系列),还是天空中红与绿的互补(如《新安阙里》),都意在凸示自己内心的强烈情感,同时也吸引或刺激观众的注意力。至于色彩的极度主观的处理(如《秋色残阳》、《山里人家》系列以及《雪岭寒江》系列等),抒情意味十足,现代感扑面而来,则完全是在追求一种无法而法的自由了。在空间关系的处理上,范福安偏爱拉近了的景致。尤其是其表现山水方面的画面更其如此,这在某种程度上呼应了传统中国画中的特殊空间意识,同时,也使得漆画的画面感更有表现力度。这与艺术家在承惠传统的同时,不断摸索与淬练自己的艺术技巧有着非常紧密的联系。

最后,不能不提到范福安近年以来在人物肖像画上面的卓绝努力。在寻求描绘的再现程度方面,肖像画是画事中最有挑战意味的,而以漆画手段作肖像画,其本身更是一个难题。毕竟漆画更偏重于装饰性而非再现性。如果说可以忠实地重现描绘对象的基本特征,应该就是漆画的不菲成绩了。显然,范福安是不满足于只是重现人物的肖像特征的,他在精准地描摹人物音容笑貌的同时,依然没有忘记强化出漆画的特性。这在他为丹麦皇室成员绘制的肖像画(《丹麦女王玛格丽特二世漆画肖像》和《丹麦亨里克亲王漆画肖像》)中体现得尤为突出。丰富的色彩组合与叠加突出了皇室成员的华贵雍容,而近乎玄黑的背景上也依然有若隐若现的层次变化。这些肖像作品无疑是其漆画创作生涯中的华彩篇章。

艺术探索从来没有止境,而范福安本人也是艺术至上主义者。创作几乎就是其生命的寄托所在。

天道酬勤,遥祝范福安再登其艺术成就的新高峰!

2015年8月5日凌晨写就于爱丁堡大学